(53)SED活用法(11) 一体計算室再考

2025/08/01

- SED設定・操作・全般

告示の検証方法では問題が生じる場合、SEDでは、一般的に認められている計算上の工夫を設定できる機能を実装しています。その中で最もよく利用されるのは、複数の室を一体室と扱う方法です。ところがここ数年、一部の検査機関の扱いが、危険な設計を許容する傾向があります。そこで今回は、複数の室を一体室と扱う方法について、改めて考察したいと思います。

複数の室を一体室として扱う理由

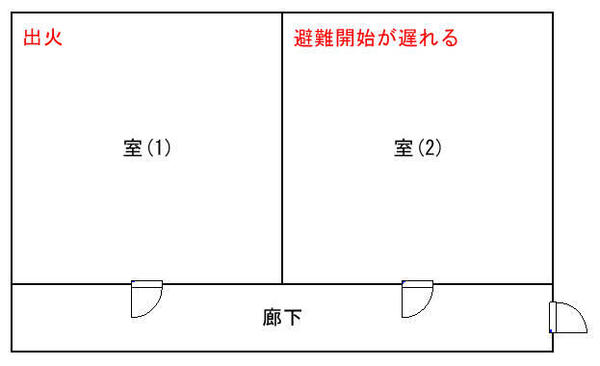

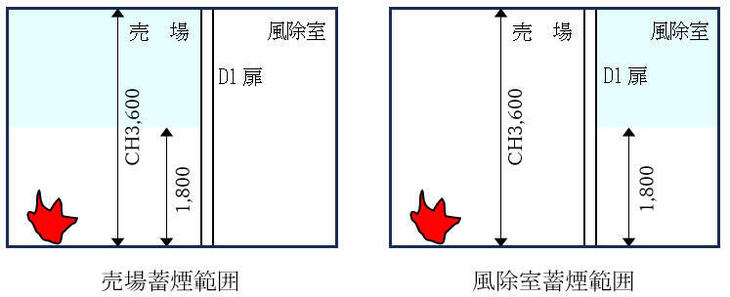

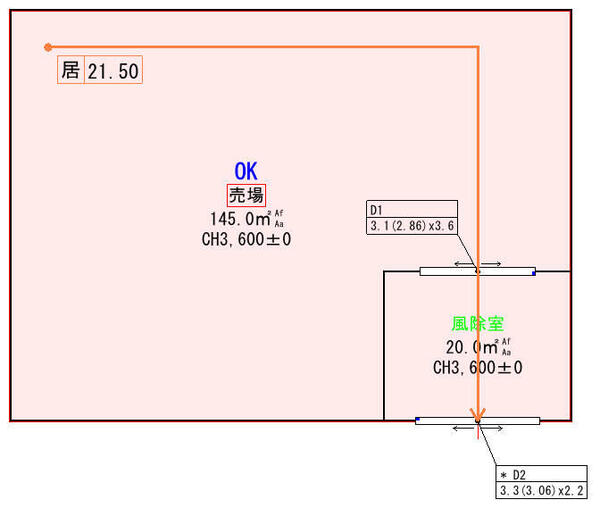

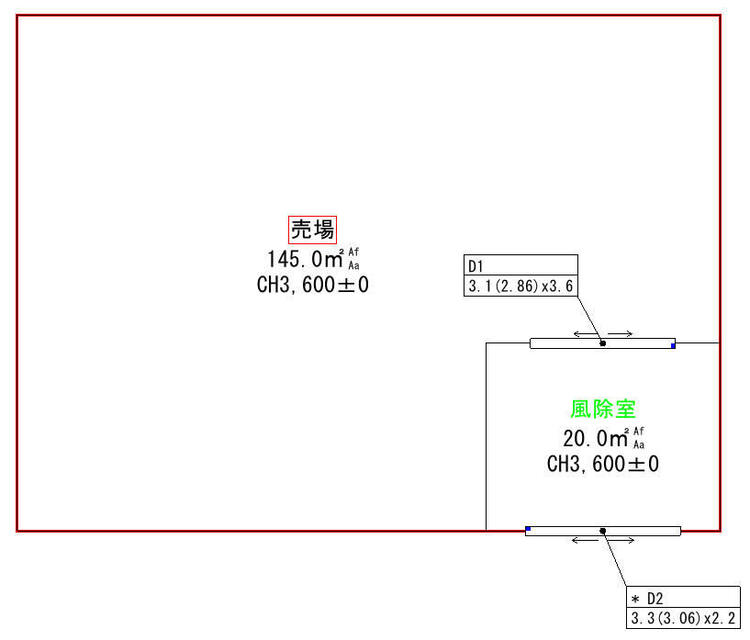

複数の室を一体室と扱う例として一般的なのは、図1のような風除室の設置された売場の計画です。このような例で売場と風除室を一体で考えるのは、風除室を含めた避難開始時間が長く算定され、また出火室である売場の煙降下時間よりも煙伝搬先の風除室での煙降下時間が短く算定されるという、告示計算特性に対応するためです。

図1

図1

安全性能の確認は、①売場で出火を想定し、売場の在館者が煙に曝されずに売場の外(この場合は風除室)に避難できることを確認【居室計算】。②風除室に避難した在館者が、売場から伝播してきた煙に曝されずに屋外に避難できることを確認【階計算】という手順で告示510号の検証方法に従って計算します。すると結果は以下のようになりました。

①火災室となる売場からの避難(居室検証)→OK安全性能が確認できる。

| 避難開始時間 | 歩行時間 | 出口通過時間 | 避難完了時間 | 煙降下時間 | 判 定 |

| 0.4014 | 0.2917 | 0.3701 | 1.0632 | 1.1520 | OK |

②売場からの煙伝播室である風除室での避難(階検証)→NG安全性能が確認できない。

| 避難開始時間 | 歩行時間 | 出口通過時間 | 避難完了時間 | 煙降下時間 | 判 定 |

| 3.4282 | 0.3584 | 0.2633 | 4.0499 | 0.1044 | NG |

出火室である売場では安全性能が確認できるに関わらず、風除室では出火室の売場と比較して避難完了時間は非常に長く、煙降下時間は非常に短く算定されています。

階の避難安全性能が確認できるよう煙降下時間が避難完了時間より長くする対策として、売場から風除室に通じるD1扉を防火設備とする、風除室に排煙設備を設置する等が考えられます。しかし、防災設計の基本は、在室者は入室した扉から避難する傾向が高いので入室経路からスムーズに退出できるようにすることです。防火設備の設置は風除室を通じた避難に障害が生じ、かえって危険な設計になってしまいます。

それでは、なぜ風除室では安全性能が確認できないのか原因を探ってみましょう。

検証結果の分析

・避難開始時間

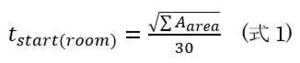

居室避難開始時間は、室面積(売場面積)から以下の計算式で算定します。

階避難開始時間は、階全体の面積(売場+風除室面積)から以下の計算式で算定します。

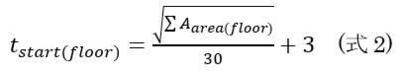

この2つの計算式の違いは「+3」の部分です。階避難開始時間では、火災室と開口部で接しない室の在館者への火災情報の伝達の遅れを考慮し3分が加算されます。具体的には図2の様な計画です。

図2

室(1)で出火した場合、室(1)の在館者は出火後(式1)で算定される時間が経過した後に避難を開始します。ところが、室(2)の在館者は、室(1)での出火情報の伝達が室(1)→廊下→室(2)の経路をたどるため時間がかかります。そこで火災情報伝達の遅れを考慮した(式2)で避難開始時間を算定します。出火室である室(1)から煙が開口部を通じ廊下に流出しますが、室(2)の在館者が遅れて避難を開始しても廊下で煙に曝されないのであれば安全性能が保たれていることになります。

ここで前述の図1と図2を比較してみます。売場は室(1)に、風除室は廊下に該当しますが、避難開始が遅れる室(2)に該当する室は図1には設置されていません。つまり、図1で階避難開始時間が長く算定されてしまうのは、避難開始が遅れる室が設置されていないにも関わらず避難開始の遅れを考慮した計算式が使われるためです。複雑な計画の全てを網羅する中で、避難経路の利用形態によって階避難開始時間の計算式を使い分けるなどできません。

そんな中でも、計算に安全率を掛けること、検証計算を少しでも単純にすることを目的に、火災が発生して先に避難を開始する売場の避難開始時間を避難開始が遅れる室と同時に避難を開始する前提で検証する。これが売場と風除室を一体で考える理由のひとつです。しかし、この仕様が現実的な避難シナリオとの間に矛盾を生み、避難安全検証法を理解する上で混乱の原因にもなっていることも事実です。

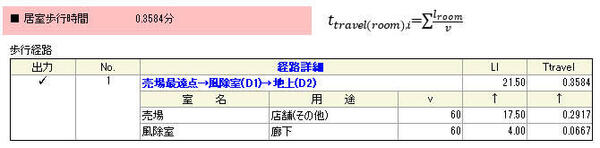

・歩行時間

避難完了とする出口の違いで歩行距離が異なり歩行時間に違いが生じています。

・出口通過時間

売場での居室検証では、出口の近傍での出火を想定しBeff(有効幅)を算定した結果を用いて出口通過時間を算定します。例の場合では、D1扉の実有効幅2.86mに対してBeffは2.449mとなります。風除室を含めた階検証では、地上への出口が設置された風除室は火災室ではないのでD2扉の実有効幅3.06mを用いて出口通過時間を算定します。結果が異なるのは扉の有効幅の違いもありますが、Beff(有効幅)を考慮するかしないかの違いの影響が大きくなります。

・煙降下時間

売場での煙降下時間

売場で煙高さが1.8mに達するまでの時間です。計算方法は、

売場の蓄煙体積/売場の煙発生量=(3.6m-1.8m)×145㎥/226.552㎥=1.1520分

風除室での煙降下時間

煙が売場から風除室に漏れ出すまでの時間+漏れ出した煙により、風除室で煙高さが1.8mに達するまでの時間です。次の手順で計算します。

①売場から煙が風除室に漏れ出すまでの時間を算出します。この時、売場から煙が風除室に漏れ出す煙高さは、D1扉が「その他扉」なのでD1扉の高さとなり、売場高さとD1扉の高さは同じ3.6mです。

売場の蓄煙体積/売場の煙発生量=(3.6m-3.6m)×145㎡/344.571㎥=0.00分

②漏れ出した煙により風除室で煙高さが1.8mに達するまでの時間を算出します。この時、風除室での煙発生量は、D1扉が「その他扉」なので売場の煙発生量そのものです。

風除室の蓄煙体積/売場の煙発生量=(3.6m-1.8m)×20㎡/344.571㎥=0.1044分

∴風除室での煙降下時間は、①+② = 0.00分+0.1044分=0.1044分

以上により、売場での煙降下時間=1.1520分、風除室での煙降下時間=0.1044分と算出されます。つまり、出火室の煙降下時間に比べ煙伝播先の煙降下時間は1/10という、現実にはあり得ない結果となってしまいます。

※煙発生量が、売場と風除室の煙降下時間算定時で異なるのは、算定式中のHlimの数値が異なるためです。

![]()

売場での煙降下時間算定時の煙発生量のHlim:1.8

風除室での煙降下時間算定時の煙発生量のHlim:3.6

安全性能を確認する手順

前述の分析で明らかになった問題点

・避難完了時間が避難開始の遅れる室を考慮した時間となる

・火災による影響を考慮した有効幅(Beff)が考慮されない

・風除室での煙降下時間が現実ではあり得ない結果となる

これらの問題を解決するために、売場と風除室を一体室と扱います。

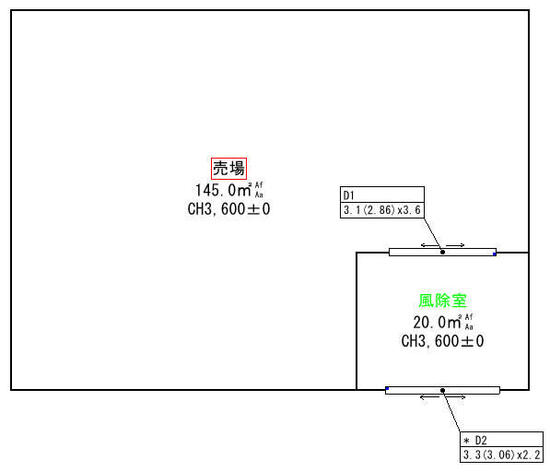

具体的な方法は、以下のように、売場と風除室を一つの室として避難完了時間を求め、売場での煙降下時間(一体と扱う風除室部分には蓄煙できないものとして求めます)とを比較することで、安全性能を確認します。

避難完了時間:売場と風除室を一つの室として算出します。

・避難開始時間

売場と風除室の合計面積を用いて求めます。

・歩行時間

売場から風除室を経て地上へ出るまでを歩行時間とします。

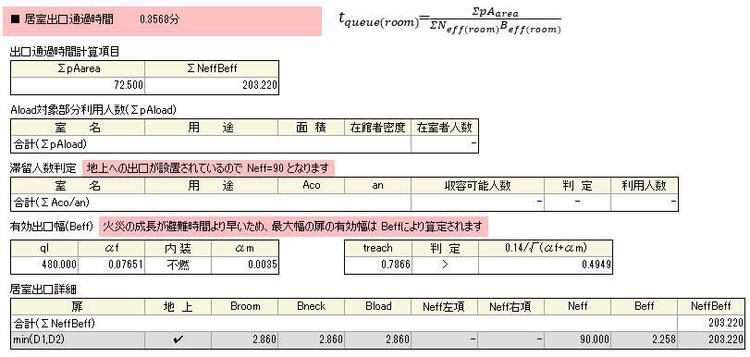

・出口通過時間

売場から風除室に通じるD1扉、風除室から地上へ通じる扉D2扉を比較して有効幅の小さい扉幅で計算します。

一体で扱うことによって、売場から風除室に通ずる扉のネックの評価ができないことへの対策です。例の計画では、D1扉(有効幅2.86)、D2扉(有効幅3.06)で、室を一体で扱っているのだからD2扉の有効幅で出口通過時間を算定すると、避難経路の手前に設置されているD1扉の有効幅が狭くD2扉の流量は100%となりません。

また、Beffを算定する際に必要なtreachは、先に求めた、避難開始時間と歩行時間から求めます。

煙降下時間:売場での煙降下時間を算出します。この時、一体と扱う風除室部分には蓄煙できないものとします。

このように、複数の室を一体室と扱う際には、売場で出火した時、売場で避難が困難になる高さ(1.8m)まで煙が達するまでに、売場と風除室を利用して避難する在館者が地上への避難が完了することを確認します。

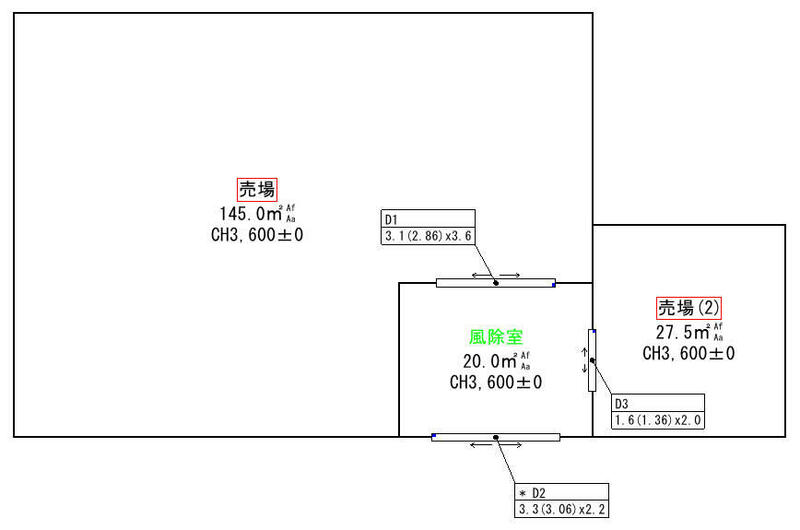

複数の室を一体室と扱う際の注意点

複数の室を一体室と扱うためには次の条件を満たさなくてはいけません。

・売場と一体と扱う風除室は、非火災室である。

売場と風除室を火災室として一体と扱うことはできません。風除室が火災室となる場合は、風除室で発生した火災による煙高さが風除室内で避難が困難になる高さ(1.8m)に達するまでに売場と風除室の在館者の避難が完了できる必要があります。

・売場と一体と扱う風除室は、火災室となる売場専用の避難経路である。

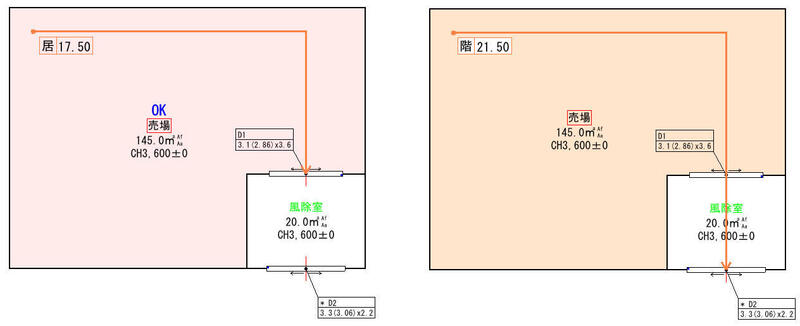

例えば下図のような計画では、風除室を売場と一体に扱うことはできません。避難開始時間の算定を、火災室に開口部で接せず火災情報の伝達が遅れる室の在館者がいないものとして行うためです。

なお、複数の室を一体室と扱う考え方については、

「避難安全検証法(時間判定法)の解説及び計算例とその解説(日本建築センター)」P35居室に設けられる前室の扱い、P288質疑31番【回答】「風除室は火災時に有効に開けられるようにすることで、風除室手前の室と一体とみなすことができます。」と示された内容を根拠としています。

SEDでの設定方法

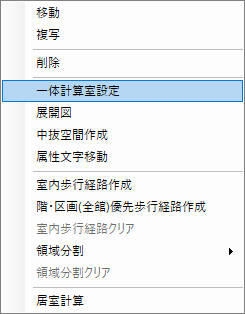

SEDの「一体計算室設定」は、これまで述べてきた計算が自動的にできる便利な機能です。設定は以下の手順で行います。

①一体化する室(ここでは売場と風除室)を選択します。

②右クリックで表示されるコンテキストメニューから[一体計算室設定]を実行

③基準となる親室(ここでは売場)を選択します。

一体と設定された室が赤線で囲まれます。

一体設定を解除したい場合は、一体室を選択し、右クリックで表示されるコンテキストメニューから[一体計算室解除]を実行します。

風除室で販売を行うことについて

郊外型店舗の風除室で物品が販売されているのは日常的に目にする光景です。こういった床の利用をしている室は「風除室」ではなく「売場」として扱うべきだと考えます。

ところが、避難安全検証法を利用し、物品販売を行う風除室を売場と一体の一つ室として検証したものも見受けられます。避難安全検証法で一つの室と扱うには、「避難安全検証法(時間判定法)の解説及び計算例とその解説(日本建築センター)」p90に示されるように垂壁の下端高さが1.8m以上で間仕切が開放されている必要があります。風除室のように間仕切壁と建具で区切られている「売場」は一体の室とみなすことはできません。

本サイトの「避難安全検証法について」では、避難安全検証法の基本的な考え方や仕組みを解説しています。まずはこちらをご覧いただき、基礎的な知識を身につけてください。

株式会社九門は、避難安全検証法をより身近に、より実務で活用していただくことを目的として、SED(避難安全検証自動計算システム)を開発しました。避難安全検証法の基本を理解していれば、SEDの運用は決して難しくありません。

SEDでは、避難時間判定法(ルートB1)の検証で入力したデータを、検証方法を切り替えるだけで煙高さ判定法(ルートB2)にもそのまま利用できます。室や開口部をオブジェクトとして扱い、CAD感覚で直感的にデータを入力できる点もSEDの特長です。ぜひSEDを活用し、避難安全検証法を日常の設計業務に取り入れてください。30日間の無料トライアルをご用意しています。ぜひ一度お試しください。

本コラムで用いたSED Ver3.1.38.3

建物に携わる皆様へ

永く愛される建物づくりを、

SEDシステムがサポートします

-

ご検討中の方

SEDシステムは全ての機能を30日間無料トライアルでご利用いただけます

チュートリアルが付いていますので、お気軽にお試しください -

ご契約中の方

SEDシステムのダウンロードや各種契約内容の変更

SEDシステムの操作に関するお問い合わせはこちらから

YouTube

YouTube