(57)SED活用法(15) ログからデータ入力ミスを見出す

2025/10/01

- SED設定・操作・全般

SEDユーザーのみなさまからのお問合せで多いのは「エラーが表示されて計算できない」「避難完了時間が∞になる」「ログに理解できないメッセージが表示される」といったものです。これらほとんどは、データが正しく入力されていないことに起因しています。

エラー表示の多さに、これはSEDの不具合ではないかといったご意見もいただきますが、そうではありません。むしろこれこそがSEDの特長であり、基本的な設計思想です。SEDは、建築設計のプロが使用する業務用ツールです。一般的なアプリケーションではお馴染みの自動入力補助機能をあえて排し、正確な入力を求めることで、ユーザーの意図しない動作を避けられるようになっています。

とはいっても、膨大なデータを入力する中でミスは避けられないでしょう。しかし、その傾向を知ることで、ミスを早く発見・修正し、軽減することは可能です。今回は、データ入力ミスが発生しやすい事項とその確認方法について詳しく解説します。

まずはログを確認

SEDでは検証計算を実行するとデータチェックも同時に行われます。データ入力ミスがあるとログに警告として表示されますので、検証結果から簡単にミスを発見できます。また、検証計算に時間がかかる大規模な物件では、下記の方法で編集画面からデータチェックを行うこともできます。

【編集画面でのデータチェック手順】

ステータスバーの「チェック」→「データチェック」→入力されたデータの問題の有無が確認され結果がログに表示されます。この時「データチェック(常駐)」を選択するとデータ入力のたびに自動チェックができますが、PCの負荷が増すため入力動作が遅くなってしまうことがあります。

データ入力ミスを生じやすい事項と警告ログ

・室の重複

室を入力する際、重複や隙間が生じるのを防ぐため、マウスカーソルが既存の室の頂点や補助線との交点の一定範囲内にあれば、新規入力する室の頂点が自動的に合致し、隣接する室の境界線(間仕切壁)が誤差なく重なるようになっています。しかし、頂点を確定する際に手元が動くなどしてマウスカーソルが一定範囲を超えると、頂点が自由な位置で確定されるため、室同士が重なったり、隙間ができてしまうことがあります。

室が重複している場合「○F:○○と○○が重なっています」という警告がログに出力されます。通常の拡大率ではどこが重なっているのか分かりにくいこともあるので、警告が出た室の境界(間仕切壁)を拡大し、重なっている部分を特定します。

一方、隙間が生じている場合には、警告ログは表示されません。それが意図的な配置なのか入力ミスなのかをSEDは判定できないからです。

室が正しく入力されているかどうかは、図面を拡大して確認する必要があります。必ずチェックを行うようにしてください。

・地上への出口

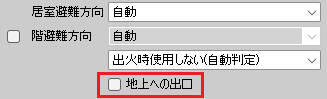

開口部が屋内から地上(屋外)に通じている場合、開口部の属性で「地上への出口」を☑オンに設定する必要があります。

データ上、開口部が地上に通じているにもかかわらず「地上への出口」が☑オンになっていないと「○F:○○は地上に通ずる扉もしくは区画出口に設定されていません」という警告がログに出力されます。

また、間仕切壁に開口部を設置しているにもかかわらず、同様の警告が出る場合は、開口部を設置した間仕切壁の両側の室が離れて入力されている可能性があります。その部分を拡大すると、隙間があるかどうかを確認できます。

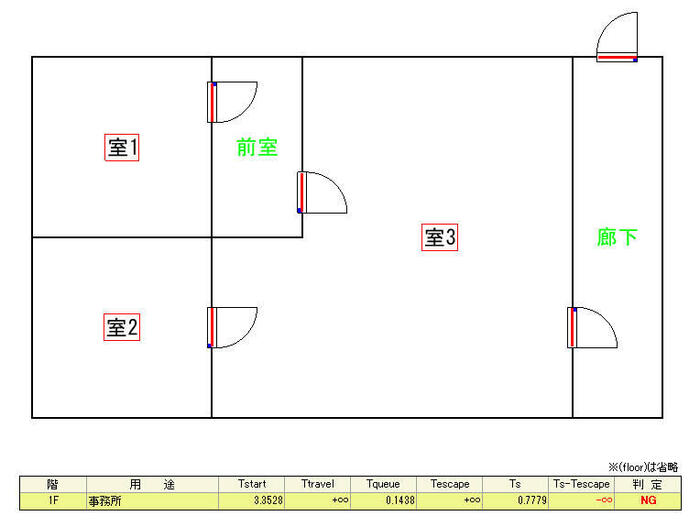

・避難経路等

居室からの避難経路は、防災計画において「居室 → 第一次安全区画 → 階出口」となるように計画します。第一次安全区画とは、屋内での初期火災から安全が確保された空間であり、避難安全検証法では「避難経路等」と呼ばれます。第一次安全区画の基本要件として、一度第一次安全区画に達した後は、直接階出口へ通じるか、他の第一次安全区画を経由して階出口に到達できるように計画する必要があります。

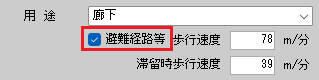

SEDでは、室用途を「廊下」として入力すると、自動的に「避難経路等」と設定されます。「避難経路等」は、避難方向を判断するための重要な指標であり、階避難経路を作成する際の基準となります。そのため「避難経路等」は第一次安全区画の基本要件を満たしている必要があります。

この要件を満たしていない場合「○F:避難経路等と設定された○○から階出口に至るまでの室に避難経路等の設定がされていません」という警告がログに出力されます。

また、「避難経路等」の室から「避難経路等ではない室」を経由しての避難は、防災計画上あり得ないため、階避難完了時間が∞(無限)となります。例えば、下図のように「前室」が「避難経路等」と設定されている場合でも「避難経路等」を通じて地上へ避難できなければ、階避難完了時間は∞となります。このように「前室」は防災計画上「避難経路等」にはならないため、設定を修正することで、適切に避難完了時間が計算されるようになります。添付の「避難経路等.seda」で確認できます。

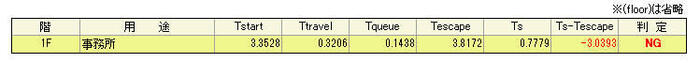

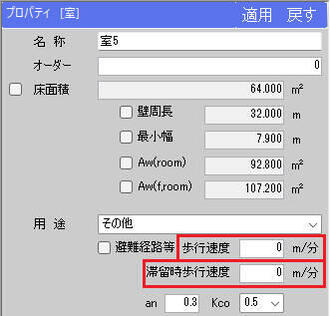

・歩行速度

歩行速度は、新規ファイル作成時に設定した階用途と室用途に応じて自動的に設定されます。ただし、入力する室オブジェクトの用途が告示に定められていない「その他」の場合、歩行速度は0m/分と設定されます。ユーザーが適切な歩行速度を判断し、入力する必要があります。

歩行速度が0m/分のままの場合「○F:○○の歩行速度が0です」という警告がログに出力されます。用途毎の標準の歩行速度については、リファレンスマニュアル「室の用途一覧(P311)」を参照ください。

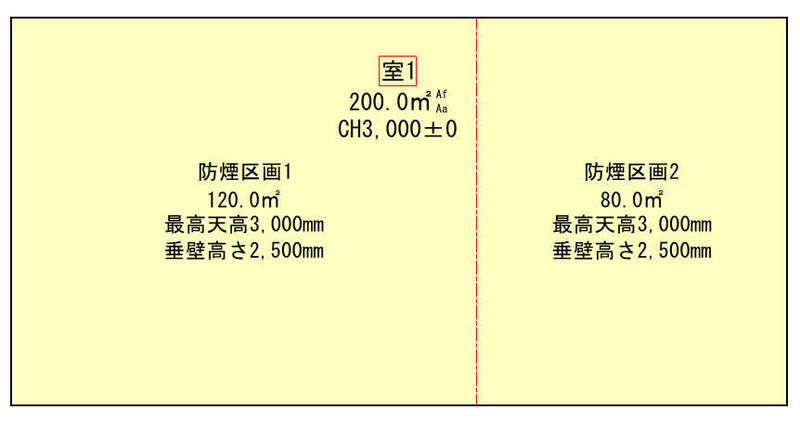

・防煙区画

建築設計図上、防煙区画は垂壁を設置して室を分割しますが、法令上は垂壁によって分割されたそれぞれの範囲が防煙区画となります。そのためSEDでは垂壁を入力するのではなく、防煙区画の範囲を入力する仕様となっています。

下図の例では、200㎡の室1を120㎡の(防煙区画1)と80㎡の(防煙区画2)に分割しています。この場合、防煙区画の総面積と室面積は一致させる必要があります。一致していない場合「○F:○○の防煙区画の合計面積と室面積が一致しません(***.*/200.0)」という警告がログに出力されます。

・排煙の有無、設備の種類

排煙設備を設置する室は、室のプロパティに設置する排煙設備の種類を設定した上で、排煙設備を設置する必要があります。

室のプロパティに設定と異なる排煙設備を設置した場合「○F:○○に設定されている排煙方式と排煙設備の種類が異なります」という警告がログに出力されます。

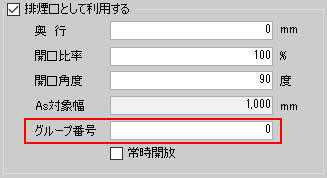

・連動排煙口

仕様設計では、排煙口が連動開放されなくても、30m以内に設置された排煙口の面積は合計できます。 しかし、避難安全検証法では、連動開放されない排煙口を合算することはできません。それぞれを別々に開放された場合の排煙量を算定し、排煙量が少ない方を検証計算に採用します。したがって、複数の排煙口を設置しても連動開放されなければ、排煙量は増加しません。

排煙口の連動設定はグループ番号で行います。標準設定では「0(連動しない)」とされています。連動グループとして特定のグループ番号を入力すると、同じ番号を持つ排煙口が連動開放されます。

30m以内に複数の排煙口が設置され、連動設定がされていない場合「◯F:◯◯内に連動しない複数の排煙口が設置されています。計算結果は正しくありません」という警告がログに出力されます。

以上、SEDのデータ入力ミスによる警告ログについて、ユーザーのみなさまから特にお問合せが多い事項を解説しました。ログにはこれら以外にも多様なメッセージが表示されます。詳細については、リファレンスマニュアルの「ログ出力一覧(P313)」をご参照ください。

本サイトの「避難安全検証法について」では、避難安全検証法の基本的な考え方や仕組みを解説しています。まずはこちらをご覧いただき、基礎的な知識を身につけてください。

株式会社九門は、避難安全検証法をより身近に、より実務で活用していただくことを目的として、SED(避難安全検証自動計算システム)を開発しました。避難安全検証法の基本を理解していれば、SEDの運用は決して難しくありません。

SEDでは、避難時間判定法(ルートB1)の検証で入力したデータを、検証方法を切り替えるだけで煙高さ判定法(ルートB2)にもそのまま利用できます。室や開口部をオブジェクトとして扱い、CAD感覚で直感的にデータを入力できる点もSEDの特長です。ぜひSEDを活用し、避難安全検証法を日常の設計業務に取り入れてください。30日間の無料トライアルをご用意しています。ぜひ一度お試しください。

本コラムで用いたSED Ver3.1.37.3

本コラムで使用したSEDファイル

実際に計算して結果を確認したり、数値を変更すると結果が変わることを体験してください。

建物に携わる皆様へ

永く愛される建物づくりを、

SEDシステムがサポートします

-

ご検討中の方

SEDシステムは全ての機能を30日間無料トライアルでご利用いただけます

チュートリアルが付いていますので、お気軽にお試しください -

ご契約中の方

SEDシステムのダウンロードや各種契約内容の変更

SEDシステムの操作に関するお問い合わせはこちらから

YouTube

YouTube