(6)告示計算式の傾向を知ろう【ルートB1 階計算】

2023/03/01

- 避難時間判定法(ルートB1)

避難安全検証法が施行されて20年以上経ちますが、告示を適正に解釈することは難しく、特に階計算については理解に苦しまれることが多いようです。今回は階計算式の傾向について解説します。

階計算の要領

まず、階の安全性能の検証方法を再確認しましょう。一部の設計者や審査機関では、出火室毎に避難完了時間と階煙降下時間を比較し検証が行われているようです。避難方向や煙伝搬は出火場所によって変わるため正しい方法にも思われますが、簡易な計算式を用いる避難安全検証法では以下の要領で検証を行います。

(1)避難開始時間

階全体の床面積から算出します。

(2)歩行時間

出火室に設置される最大幅の階出口は利用できないとされるため室によって歩行時間が変わる可能性があります。出火室毎に算定した歩行時間から最大値1個を抽出します。

(3)出口通過時間

出火室に設置される階出口は利用できないとされるため室によって出口通過時間が変わる可能性があります。出火室毎に算定した出口通過時間から最大値1個を抽出します。

(4)避難完了時間

(1)(2)(3)を合計します。階全体の合計値を算出することになります。

(5)階煙降下時間

階煙降下時間は、出火室毎に最も短くなる階煙降下時間を算定し、その中で最も短い数値を階煙降下時間とします。階全体の最小値を抽出することになります。

(6)判定

(4)避難完了時間と(5)階煙降下時間を比較し、(4)<(5)を確認します。

歩行時間、出口通過時間、煙降下時間が、必ずしも出火室毎に自室の結果を利用することにはならないのです。避難安全検証法の階計算では、歩行時間、出口通過時間、煙降下時間をそれぞれ完全に切り離して計算し、当該階のどの室で出火したとしても一定の安全率を見込んだ検証結果が得られるように工夫されています。

避難階出口のNeff(有効流動係数)と出口通過時間

避難階に設置される地上に通ずる出口は、有効1,500mm以上の敷地内通路に接続された扉だけを避難に利用可能とします。但し火災室に設置される最大幅の扉1ヶ所は利用できないものとします。よって屋外空間に余裕があり扉の外で滞留は起こらないと判断されるため避難階に設置される扉のNeff(有効流動係数)は、全て90人/m・分となります。

出口通過時間を短縮するためには、上記の条件に留意し扉を設置する必要があります。

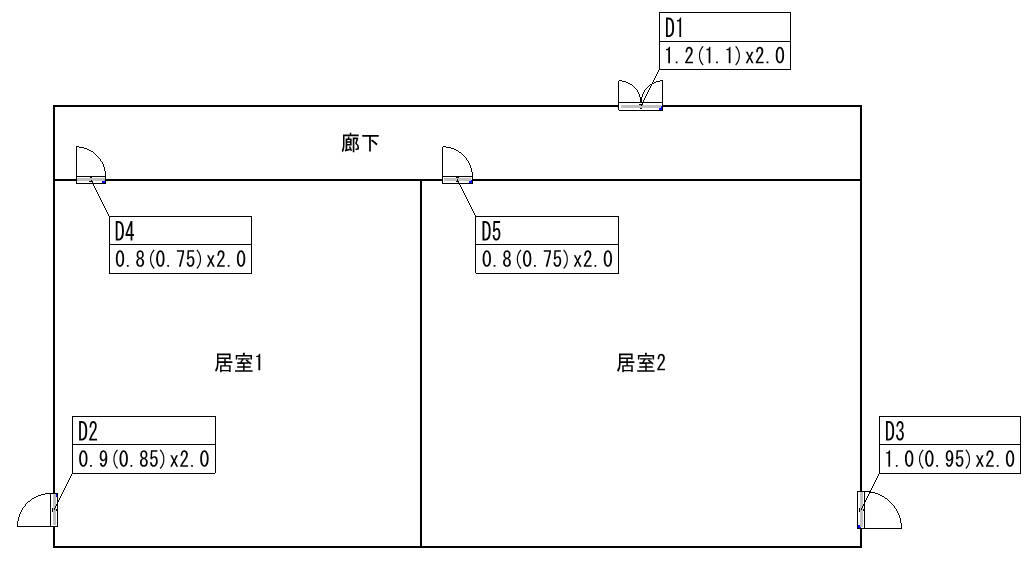

上図において、検証上は居室2に設置されるD3は火災室の地上に通じる最大幅の扉ですので、利用できないものとして扱われます。よって、扉幅を大きくしたところで出口通過時間は短縮されません。居室1に設置されるD2は、D3の幅と同じ1.0mまでは扉幅を大きくすることで出口通過時間は短縮されます。ところが1.0mを超えると、火災室に設置される地上に通じる最大幅の扉となり利用できないものとして扱われるため、それ以上の効果は得られません。

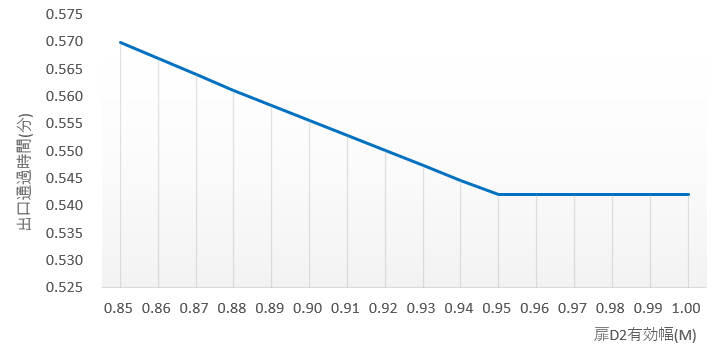

在室者を100人とすると出口通過時間は以下のグラフのように推移します。

廊下の内装が準不燃以上であれば告示1440号で非火災室と扱われますので、廊下に設置されるD1は扉幅を広げるほど出口通過時間は短くなります。

非避難階出口のNeff(有効流動係数)と出口通過時間

階段内部に全ての在室者を収容できるのであれば、避難階と同様にNeffは90人/m・分となります。ところが階段内部に全ての在室者を収容できないとNeffは階段内の混み具合に応じて変化するため、避難階と同様に出口幅を広げても出口通過時間は短縮できません。

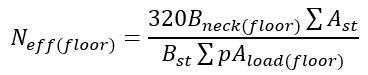

階の出口通過時間の算定式

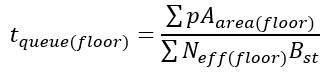

一方、階段内部に全ての在室者を収容できない場合の有効流動係数の算定式は次のようになります。Bstは階段への出口幅です。

出口通過時間算定式の分母ΣNeff(floor)×Bstは、有効流動係数Neff(floor)の分母のBstと相殺されてしまうため、Bstが変化しても結果は変わりません。よって、階段への出口幅だけを広げても出口通過時間は変わらないのです。

出口通過時間を短縮するには、Neff算定式の分子であるBneck(階段への出口幅、避難階での階段からの出口幅、階段有効幅員の最も狭い値)、ΣAst(階段の有効面積)の値を大きくする必要があります。具体的には以下が有効な対策となります。

(1)階段への出口幅、避難階での階段からの出口幅、階段有効幅員を広げる。

(2)階段を大きくして有効面積を広くする。

廊下に排煙設備を設置しても階煙降下時間は期待通り長くならない

仕様設計の感覚では、階出口が設置される廊下での煙降下時間の延長には排煙設備の設置が有効と考えられると思います。ところが実際には期待するほど効果は得られません。

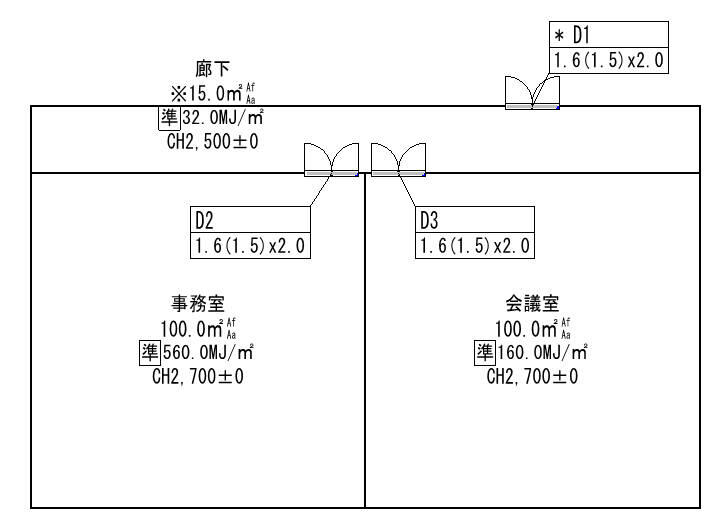

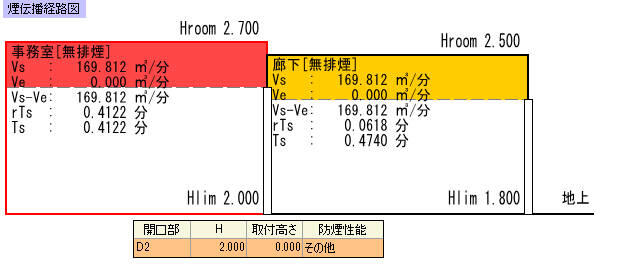

下図の計画で階避難完了時間と廊下での煙降下時間を確認してみましょう。

| 避難開始時間 | 歩行時間 | 出口通過時間 | 避難完了時間 | 煙降下時間 | 判 定 |

| 3.9776 | 0.3206 | 0.1852 | 4.4834 | - | - |

| 出火室 | 事務室 | 0.4740 | NG | ||

| 会議室 | 0.7685 | NG | |||

上図はSED結果表の煙伝播経路図です。廊下に漏れ出す煙量(Vs)は169.812㎥/分と多く、煙降下時間(rTs)は0.0618分と短く算定されます。廊下での煙降下時間を避難完了時間より長くするには、廊下の煙降下時間(rTs)を4.0712分以上にする必要があります。

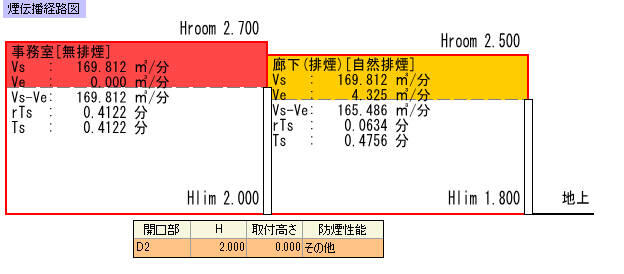

そこで、廊下に排煙設備を設置して煙降下時間がどれほど延長できるか確かめてみます。

廊下の蓄煙体積は10.5㎥ですので、煙発生量は2.5791㎥/分以下にする必要があります。排煙によって煙発生量を抑えるなら

Vs-Ve:169.812-Ve=2.5791

よって、Ve=167.2329㎥/分 の排煙能力が必要です。

そこで、廊下に仕様規定で要求される0.3㎡(0.6×0.5)の排煙窓を天井一杯に設置します。同時にコラム(5)で書いたように、排煙効果を上げるために排煙口と同じ大きさの給気口を床から設置します。

| 避難開始時間 | 歩行時間 | 出口通過時間 | 避難完了時間 | 煙降下時間 | 判 定 |

| 3.9776 | 0.3206 | 0.1852 | 4.4834 | - | - |

| 出火室 | 事務室 | 0.4756 | NG | ||

| 会議室 | 0.7728 | NG | |||

結果、煙降下時間は僅かしか長くなりません。

仕様規定に要求される排煙設備を設置し給気口も設置したにもかかわらず、排煙量は4.325㎥/分しかなく、目標の排煙量167.2329㎥/分にはほど遠い結果となりました。排煙設備を設置するだけでは煙降下時間の延長は難しいようです。

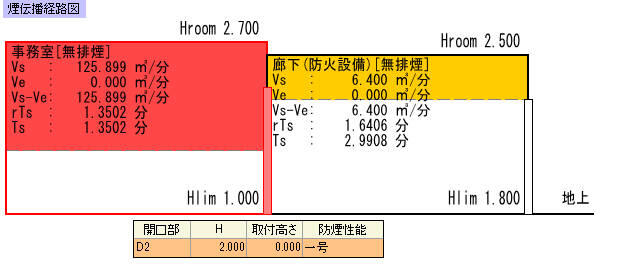

では、廊下での煙降下時間を延長するにはどうすればよいでしょうか。これまでの検討では、出火室(事務室)から廊下に通じる扉の防火性能は「その他」で、出火室で発生した煙やガスが100%廊下に伝播するとして検証していました。ならば、扉の防火性能を上げて煙の伝播量を減らしてみましょう。防火設備を通じての煙発生量は以下のようになります。

防火設備1号:開口面積×2 ㎥/分

防火設備2号:開口面積×0.2㎥/分

事務室・会議室から廊下に通じる扉を防火設備1号にします。

| 避難開始時間 | 歩行時間 | 出口通過時間 | 避難完了時間 | 煙降下時間 | 判 定 |

| 3.9776 | 0.3206 | 0.1852 | 4.4834 | - | - |

| 出火室 | 事務室 | 2.9908 | NG | ||

| 会議室 | 3.8297 | NG | |||

煙降下時間はある程度長くできましたが、まだ安全性能は確認できません。

扉を防火設備1号にしても安全性能が確認できないのはなぜか。原因は伝播経路の建具面積が大きく、廊下での煙発生量が6.400㎥/分と多いためです。先ほどの検討結果から廊下での煙発生量は2.5791㎥/分以下にする必要があり、2つの対策が考えられます。

対策1

廊下に通じる扉を防火設備2号にします。すると廊下での煙発生量は0.64㎥/分と1/10になります。

対策2

廊下に排煙設備を設置します。先ほどの検討結果から排煙量は4.3254.325㎥/分なので、6.400-4.325=2.075㎥/分となり目標の数値以下になります。

計算で確かめてみます。

| 避難開始時間 | 歩行時間 | 出口通過時間 | 避難完了時間 | 煙降下時間 | 判 定 |

| 3.9776 | 0.3206 | 0.1852 | 4.4834 | - | - |

| 出火室 | 事務室 | 6.4128 | OK | ||

| 会議室 | 7.2517 | OK | |||

安全性能が確かめられました。

以上、ここでは建具の防火設備と排煙設備で対応しましたが、他に

(1)廊下の天井高さを上げ蓄煙体積を増やす。

(2)出火室の内装を不燃として煙発生量を抑える。

等の対策も考えられます。建築計画は様々な条件が絡み合い、とても一筋縄では行かないのが現実です。このコラムを参考に試行錯誤を繰り返し、経験を積み重ねていただきたいと願います。

本サイトの「避難安全検証法について」では、避難安全検証法の基本的な考え方や仕組みを解説しています。まずはこちらをご覧いただき、基礎的な知識を身につけてください。

株式会社九門は、避難安全検証法をより身近に、より実務で活用していただくことを目的として、SED(避難安全検証自動計算システム)を開発しました。避難安全検証法の基本を理解していれば、SEDの運用は決して難しくありません。

SEDでは、避難時間判定法(ルートB1)の検証で入力したデータを、検証方法を切り替えるだけで煙高さ判定法(ルートB2)にもそのまま利用できます。室や開口部をオブジェクトとして扱い、CAD感覚で直感的にデータを入力できる点もSEDの特長です。ぜひSEDを活用し、避難安全検証法を日常の設計業務に取り入れてください。30日間の無料トライアルをご用意しています。ぜひ一度お試しください。

本コラムで使用したSEDファイル

実際に計算して結果を確認したり、数値を変更すると結果が変わることを体験してください。

建物に携わる皆様へ

永く愛される建物づくりを、

SEDシステムがサポートします

-

ご検討中の方

SEDシステムは全ての機能を30日間無料トライアルでご利用いただけます

チュートリアルが付いていますので、お気軽にお試しください -

ご契約中の方

SEDシステムのダウンロードや各種契約内容の変更

SEDシステムの操作に関するお問い合わせはこちらから

YouTube

YouTube