(11)階煙降下時間算定室【ルートB1】

2023/08/01

- 避難時間判定法(ルートB1)

階煙降下時間算定室については細かな基準が具体的に示されていません。そのため、検査機関との協議においても、納得できない室での煙降下時間算定を余儀なくされることが少なくありません。そこで今回は、法律や告示、行政側から発行されている解説書等の記載内容を確認した上で、安全性能を確認できる計画にするためにはどう捉えればよいかを検討します。

法律で規定される階煙降下時間算定室

建築基準法施行令第129条第3項一号ホ

当該階の各火災室ごとに、当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスが、当該階の各居室(当該火災室を除く。)及び当該居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において避難上支障のある高さまで降下するために要する時間を、当該階の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。

建築基準法では、階煙降下時間を算定する場所は

①当該階の各居室(当該火災室を除く)

②当該居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分

と示されています。

①の条件では、全ての居室が階煙降下時間算定室となります。但し「当該火災室を除く」とありますので自室火災の場合は除かれます。出火室が居室であるなら、在室者の安全性能は居室内居室を含めて居室計算で確かめられるからです。非居室は階煙降下時間の算定室には当たりません。

②の条件では、どの部分が「直通階段に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分」に当たるのかが論点となります。共用の廊下ではなく居室や非居室の奥に直通階段が設置されている場合、その居室や非居室は「直通階段に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分」に当たるか否か。これについては日本建築行政会議編集の解説書「建築物の防火避難規定の解説2016」に以下のように示されています。

「建築物の防火避難規定の解説2016」

P50 5)令121条第3項に規定する通常の歩行経路 より

2以上の直通階段を設けた階の直通階段に至る通常の歩行経路とは、居室から廊下、廊下から階段へとつながっていくべきもので、廊下から室への経路は避難者の動線の混乱や避難施設(廊下)の部分から室内へ逆行することとなり原則として認められない。また、避難時における経路は日常的に使用されているものであることが好ましい。

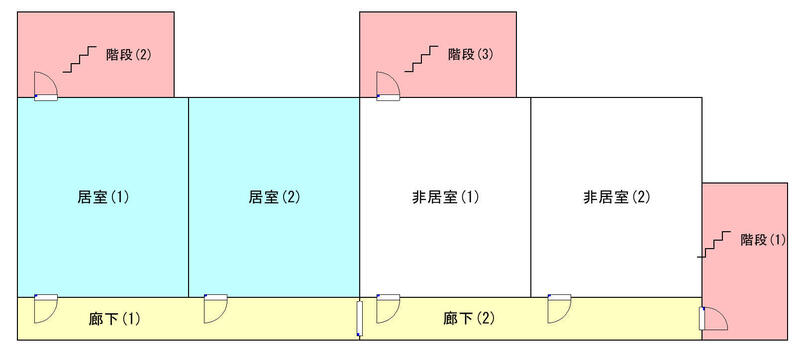

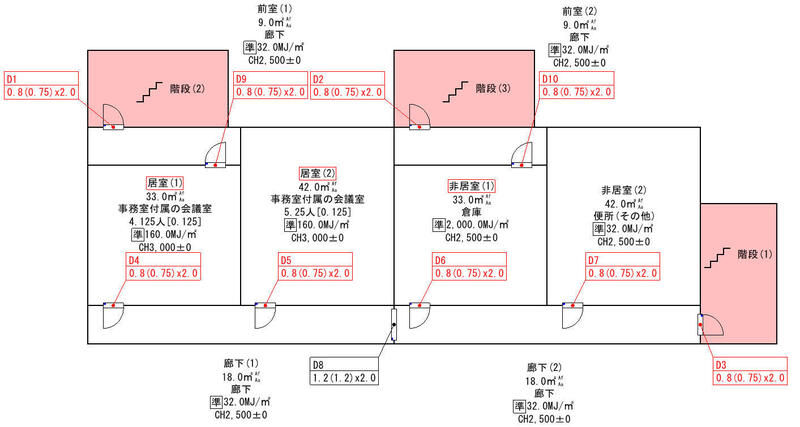

ここでは二方向避難を設定する上での歩行経路について解説されていますが、二方向避難の場合のみならず、避難施設(廊下)から室内への逆行は認められないと考えるのが合理的でしょう。すると直通階段が設置されている居室や非居室は「直通階段に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分」には当たらないと考えられます。下図の例では、階煙降下時間算定室は居室(1)(2)、廊下(1)(2)、ただし居室(1)(2)で出火した場合には居室(1)(2)では階煙降下時間は算定しません。

では次に、施行令に、具体的には「国土交通大臣が定める方法により計算すること」と記載されていますので、該当する告示を確かめてみましょう

階避難安全検証法に関する算出方法等を定める件の全部を改正する告示(令和2年国土交通省告示第510号)より

令第129条第3項第一号ホに規定する当該火災室において発生した火災により生じた煙等が、当該階の各居室(当該火災室を除く。)及び当該居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において避難上支障のある高さまで降下するために要する時間は、当該火災室から直通階段への出口を有する室に通ずる各経路上にある各室について次の式によって計算した時間(以下「室煙降下時間」という。)の合計のうち最小のものとする。

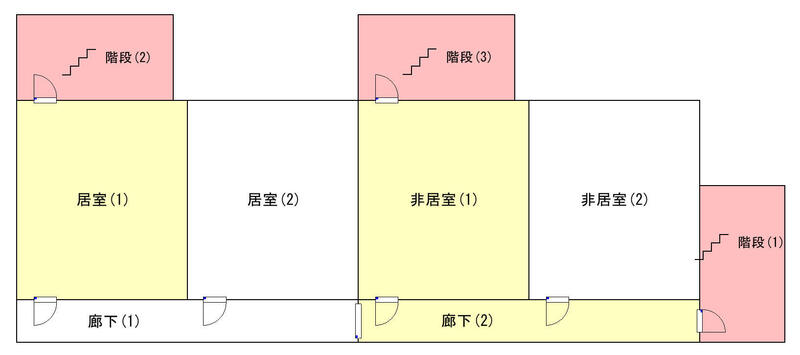

告示では「直通階段(避難階にあっては地上)の出口を有する室」であるならば設置場所の区別無く階煙降下時間算定室となるとされています。下図の通りです。法律施行令の図と比較してみてください。

このように、建築基準法施行令と国土交通省告示では、階煙降下時間算定室の捉え方が大きく異なります。特に計画上問題となるのは、共用廊下や前室以外で直通階段が設置されている居室や非居室の扱いです。施行令では階煙降下時間算定室とされないのに、告示では階煙降下時間を算定する必要があるとされます。この疑問に対して、国土交通省等による解説書「避難安全検証法(時間判定法)の解説及び計算例とその解説」には以下のように示されています。

「避難安全検証法(時間判定法)の解説及び計算例とその解説」

P282【質疑応答集19】より

【質問】

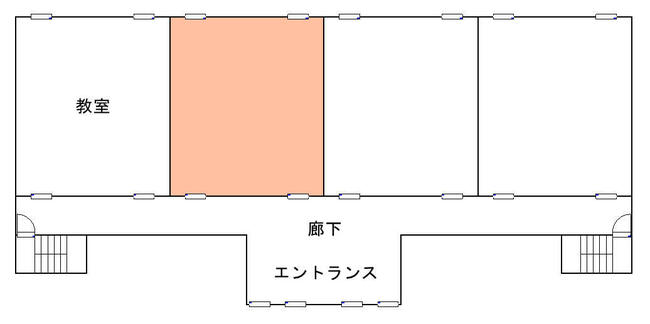

下図のように、当該階が避難階で、かつ各居室にも屋外へ通じる出口が存在する場合の階煙降下時間はどこの室の煙層降下時間できまるのか

【回答】

階煙降下時間の計算は、火災室から直通階段(避難階にあっては地上)への出口を対象に煙降下時間を計算しますが、上記のような直接火災室から地上に出ることができる出口を設ける方が避難計画上より安全であることが明らかな場合に限り、廊下よりエントランスに至る経路を主たる避難経路として煙降下時間を算出することも可能です。これは避難階に限った考え方であって、避難階以外の場合は、前掲(質疑応答集No.18)のとおり、階段への出口のある室が火災室であるならば、当該火災室も階煙降下時間の計算対象となります。

つまり、避難階で火災室に直接地上へ通じる扉を設けた方が安全であることが明らかな場合、階出口を設置した火災室を階煙降下時間の算定対象室から除外できる。ということです。解釈が難しいのは「避難階以外の場合は...(中略)...当該火災室も煙降下時間の計算対象となります。」の部分でしょう。「当該火災室」が、階段出口の設置された火災室で出火している状態を指しているのか、火災室の1つを指しているのかが読み取れません。前者なら自室火災であっても自室での煙降下の算定は必要と読み取れ、後者であれば自室火災では自室での煙降下の算定は不要だが他室からの煙伝搬による煙降下の算定は必要と読み取れます。

ここでの回答は告示510号についての解釈を示したものですが、告示510号の基となる建築基準法施行令第129条第3項一号ホ(質疑回答作成後に条番号変更)に対する回答が混乱をもたらしています。これに関しては、前述の解説書「建築物の防火避難規定の解説2016」に以下のように示されています。

「建築物の防火避難規定の解説2016」

P174 避難上の安全の検証に基づく質疑と回答 番号33 より

【質疑】

第8 令第129条の2第3項第五号に規定する当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスが当該階の各居室(当該火災室を除く。)→当該火災室として除けるのは「居室」のみか「非居室」も除けるか。

【回答】

居室のみである。

施行令では、当該階の各居室で階煙降下時間の算定場所として示していますが、当該居室で出火を想定する場合、当該居室での階煙降下時間の算定は不要としています。非居室の場合は除外できるのかを質問していますが、そもそも非居室での階煙降下時間の算定は求められていません。ところが、この質疑回答を持ち出して、告示510号で階煙降下時間を算定が求められる「直通階段に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分」の対象室が「居室」の場合、自室火災による階煙降下時間は算定不要で、「非居室」の場合は必要と解釈されている場合があるようです。これは間違っています。告示510号では、「居室」「非居室」どちらにおいても自室火災が除外できるとはどこにも書かれていません。唯一解説されているのは先に紹介した「避難安全検証法(時間判定法)の解説及び計算例とその解説」のP282【質疑応答集19】だけです。

先に示したように、建築基準法施行令には、避難階、非避難階の区別なく、共用廊下や前室以外で直通階段が設置されている居室や非居室では階煙降下時間を算定する必要はないと示されています。そもそも、そのような直通階段の配置は認めておらず、告示510号の解釈で論点となっている自室火災を議論する必要がありません。しかし、仕様設計において、何らかの理由をつけて共用廊下や前室以外への直通階段の設置を認めてきてしまったため、同じ設計で避難安全検証法を適用しても、直通階段が設置されている室が出火室となるとそこに設置された直通階段への出口の1つは利用できないとしているにも関わらず、階煙降下時間を算定しなければならなくなるのです。多くの設計者が納得できないのは、まさにこうしたところであると思います。

階煙降下時間算定の実際

一般的に、法解釈は上位に位置づけられる法文を優先することを基本とします。建築に関しては、日本国憲法 > 民法・建築基準法(国会) > 建築基準法施行令(内閣) > 告示(国土交通省) の順となります。告示は検証手順の一例を示したにすぎず、告示から読み取れない部分の解釈のよりどころは建築基準法施行令となります。建築基準法施行令には、在館者が煙に曝されることなく避難完了できることが要求されています。

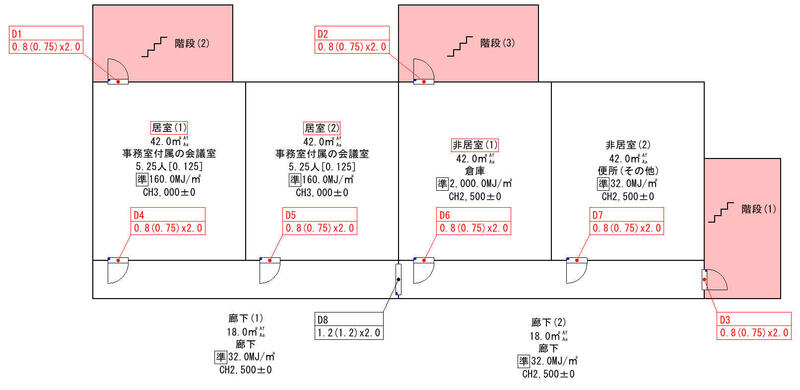

そこで、まず告示510号を用いて、共用廊下や前室以外に直通階段を設置した場合にどのような検証結果になるか、以下の計画で確認してみます。

各火災室から廊下(1)(2)への煙伝播を遅らせるために、各室の出口は防火設備(1号)とし、階段扉も防火設備としました。

階避難安全検証結果(単位:分)

| 避難開始時間 | 歩行時間 | 出口通過時間 | 避難完了時間 | 煙降下時間 | 判 定 |

| 3.4761 | 0.4328 | 0.0778 | 3.9867 | 0.1370 | NG |

出火室ごとの煙降下時間(単位:分)

| 出火室 | Ts.room | Ts.route | 階煙降下時間 | 煙降下時間計算室 |

| 非居室(1) | 0.1370 | 0.0000 | 0.1370 | 非居室(1) |

| 居室(1) | 0.6068 | 0.0000 | 0.6068 | 居室(1) |

| 居室(2) | 1.2438 | 6.7500 | 7.9938 | 廊下(2) |

非居室(1)、居室(1)で出火した場合の自室での階煙降下時間が階避難完了時間より短く、安全性能は確認できません。

大きな計画変更なく安全性能の確認ができるよう対策を考えます。非居室(1)、居室(1)で出火した場合の自室での階煙降下時間は、天井をどんなに高くしても階避難完了時間より長くなりません。また、排煙設備での対応には巨大な開口部の設置が必要で非現実的です。よって、非居室(1)、居室(1)が階段室に接しないようにする以外対策はありません。

居室(1)、非居室(1)の階段室の手前に「前室」を設置します。階煙降下時間算定室は前室(1)(2)となり煙伝播を遅らせるために開口部を防火設備(1号)としました。

階避難安全検証結果(単位:分)

| 避難開始時間 | 歩行時間 | 出口通過時間 | 避難完了時間 | 階煙降下時間 | 判 定 |

| 3.4761 | 0.3572 | 0.0463 | 3.8796 | 2.2930 | NG |

出火室ごとの煙降下時間(単位:分)

| 出火室 | Ts.room | Ts.route | 階煙降下時間 | 煙降下時間計算室 |

| 非居室(1) | 0.3243 | 1.9687 | 2.2930 | 前室(2) |

| 居室(1) | 1.0591 | 1.9687 | 3.0278 | 前室(1) |

| 居室(2) | 1.2438 | 6.7500 | 7.9938 | 廊下(2) |

対策前の結果と比較します。

・避難開始時間(3.4761分→3.4761分)

階の面積は変わりませんので、避難開始時間は同じです。

・歩行時間(0.4328分→0.3572分)

対策前は、居室(1)で出火すると階段(2)に通ずる扉D1の利用ができなくなるので、

最長歩行経路は居室(1)→廊下(2)→廊下(1)→階段(1)の33.75mとなります。

対策後は、どこで出火しても階段への扉が利用できなくなることはないので、

最長歩行距離は、居室(2)→廊下(2)→廊下(1)→階段(1)の27.85mとなります。

結果、歩行時間は短く算定されます。

・出口通過時間(0.078分→0.0463分)

対策前は、居室(1)、非居室(1)で出火すると階段の1つが利用できなくなりましたが、対策後は、どこで出火しても階段への扉が利用できなくなることはないので、出口通過時間は短く算定されます。

・階煙降下時間(0.137分→2.293分)

前室を設置することによって長くなったものの、依然として階避難完了時間より短い結果です。

扉D9、扉D10を防火設備(2号)とすれば安全性能が確認できます。

| 出火室 | Ts.room | Ts.route | 階煙降下時間 | 煙降下時間計算室 |

| 非居室(1) | 0.3243 | 19.6875 | 20.0118 | 前室(2) |

| 居室(1) | 1.0591 | 19.6875 | 20.7466 | 前室(1) |

以上、告示510号の検証方法により安全性能が確認できました。しかし、実際の火災を想定するとどうでしょうか。居室(1)、非居室(1)で出火した場合でも階段(2)(3)とも常に避難に利用できるものとして検証されていますが、煙どころか炎に曝されて避難することが許容されているのです。出口通過時間についても、在館者数が少ないこの例ではまだしも、在館者数が多いと直通階段を利用するのとしないのでは検証結果が大きく違い危険です。

次に、法の理念に従い、煙に曝されずに避難できることを考えます。ここで重要なのは他に安全な避難経路が確保されている避難施設(廊下)にいる避難者が出火室からの避難者に逆行して出火室に向かって避難するとは考えにくいということです。

そこで、居室(1)、非居室(1)は直通階段への出口が設置されているので階煙降下時間算定対象室ですが、自室火災の場合、他の室から奥に設置された直通階段への避難者はいないものとして階煙降下時間の算定を行いません。居室(1)で出火した時は在室者の安全は居室検証で確認されます。他室出火の場合は、避難経路として利用される可能性があるので階煙降下時間の算定は行います。結果はどう変わるでしょう。

階避難安全検証結果(単位:分)

| 避難開始時間 | 歩行時間 | 出口通過時間 | 避難完了時間 | 階煙降下時間 | 判 定 |

| 3.4761 | 0.4328 | 0.0778 | 3.9867 | 4.3183 | OK |

出火室ごとの煙降下時間(単位:分)

| 出火室 | Ts.room | Ts.route | 階煙降下時間 | 煙降下時間計算室 |

| 非居室(1) | 0.3808 | 3.9375 | 4.3183 | 廊下(2) |

| 居室(1) | 1.2438 | 6.7500 | 7.9938 | 廊下(2) |

| 居室(2) | 1.2438 | 6.7500 | 7.9938 | 廊下(2) |

・階避難完了時間

直通階段に通じる扉が設置された室で出火すると利用できないとするため、出口通過時間は長くなります。同様に歩行経路も長くなるので歩行時間も長くなります。

・階煙降下時間

全ての出火室に対して階避難完了時間より長く、安全性能の確認ができました。

防災上の問題点は前室を設置すると直通階段への煙伝播を効果的に抑えられます。しかし、前室を設置しないと直通階段は火災室に接しているので火災による影響を受ける可能性が大きくなります。前述の「避難安全検証法(時間判定法)の解説及び計算例とその解説」P282【質疑応答集19】の回答が「避難階に限った考え方」としている理由だと考えられます。しかし、特別避難階段が要求される建物でない限り、施行令では直通階段が火災室に接することへの規制はありません。直通階段へ通ずる扉を防火設備(2号)にすれば防災性能上は十分な気がします。

ここで紹介した検証方法は告示に示されているわけではなく、施行令に示された法の理念に従っただけです。必ずしも検査機関の理解が得られるものではないと思いますが、合理的な結果が得られていると思います。

「直通階段(地上)に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分」について

階煙降下時間算定室は、施行令129条第3項1号ホには「直通階段(地上)に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分」とされ、告示中の四では「当該火災室から直通階段への出口を有する室に通ずる各経路上にある各室について次の式によって計算した時間(以下「室煙降下時間」という。)の合計のうち最小のもの」とされています。ここで問題となりやすいのが、法が求める「主たる廊下」という部分が軽視され、告示の「直通階段への出口を有する室」という部分だけがピックアップされることが少なくないことです。避難階において室内側と室外側に扉が設置された室、例えば機械室や物入れ、ゴミ置場等までもが階煙降下時間算定室に該当することになりますが、これらを主たる避難経路と考えるのはあまりにも非常識でしょう。告示は、法律を運用する上での方法の1つを示したに過ぎません。様々な解説の都合の良い一部分や告示の言葉尻を捉えるのではなく、法の理念に従い、階煙降下時間算定室を決定すべきであると考えます。

本サイトの「避難安全検証法について」では、避難安全検証法の基本的な考え方や仕組みを解説しています。まずはこちらをご覧いただき、基礎的な知識を身につけてください。

株式会社九門は、避難安全検証法をより身近に、より実務で活用していただくことを目的として、SED(避難安全検証自動計算システム)を開発しました。避難安全検証法の基本を理解していれば、SEDの運用は決して難しくありません。

SEDでは、避難時間判定法(ルートB1)の検証で入力したデータを、検証方法を切り替えるだけで煙高さ判定法(ルートB2)にもそのまま利用できます。室や開口部をオブジェクトとして扱い、CAD感覚で直感的にデータを入力できる点もSEDの特長です。ぜひSEDを活用し、避難安全検証法を日常の設計業務に取り入れてください。30日間の無料トライアルをご用意しています。ぜひ一度お試しください。

参考資料

建物に携わる皆様へ

永く愛される建物づくりを、

SEDシステムがサポートします

-

ご検討中の方

SEDシステムは全ての機能を30日間無料トライアルでご利用いただけます

チュートリアルが付いていますので、お気軽にお試しください -

ご契約中の方

SEDシステムのダウンロードや各種契約内容の変更

SEDシステムの操作に関するお問い合わせはこちらから

YouTube

YouTube