(36)避難時間判定法で煙高さ判定法と同等の安全性能を確保する(前編)

2024/11/15

- 避難時間判定法(ルートB1)

これまで解説してきたように、煙高さ判定法は避難時間判定法の問題点を改善し、より安全な建物に導く優れた検証法です。しかし、検証方法は非常に複雑で、防災設計の基本知識がないと基本設計を進めることすら難しいのが実情です。

では、避難時間判定法を用いて煙高さ判定法と同等の安全性能を確保するにはどうすればよいのでしょうか。2回にわたり、その方法を解説します。

煙高さ判定法で考慮された避難時間判定法の問題点

煙高さ判定法では、避難時間判定法の問題点を解決するために、以下の制限が設けられています。また、申請書類の計算書に明示する必要があります。

(1)孫室(居室内居室)設置を制限する

(2)非居室の火災室を通っての避難は認めない

(3)出火室に隣接する避難経路等で煙高さを確認する

(4)階避難完了時間は10分以内とする

(5)踊場幅<階段有効幅員の場合、階段内での滞留を考慮する

(6)直通階段付室が設置されていない3階建て以上の建物では、階段内での滞留を考慮する

(7)避難階において直通階段出口から階出口までは安全区画とする必要がある

(8)全館避難完了時間は、火災部分の火災部分保有遮炎時間、防火設備保有遮炎時間内とする

これらの制限を利用すれば、避難時間判定法でも煙高さ判定法と同等の安全性能を確保できるはずです。そのまま利用できないものでも、設計者が少し意識するだけで同等の対策が可能となるのです。そのポイントを詳しく解説したいと思います。

避難時間判定法の欠点を補い、煙高さ判定法と同等の安全性能を確保する方法

(1)孫室(居室内居室)設置を制限する

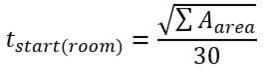

避難時間判定法での居室避難開始時間の算定は以下の式で求めます。

Aarea:

当該居室及び当該居室を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下「当該居室等」という。)の各部分の床面積(単位 ㎡)

「当該居室を通らなければ避難することができない建築物の部分」に特に制限はないことから、検証計算さえ成り立てば下図のように孫室の設置が許容されています。

居室内居室の基本的な考え方は、親室で出火した時に、その火災情報が速やかに居室内居室に伝達されて同時に避難を開始することが前提です。ところが現実には、孫室には親室の火災情報は速やかに伝達されません。

煙高さ判定法では、孫室以下の室が設置されている場合、居室避難開始時間に3分が加算され、それが階全体の避難開始時間と同じとされます。この図の居室(1)で出火した場合(居室(1)が非常に広く天井高さが十分確保されているでもない限り)居室検証を成立させることは難しくなりました。

避難時間判定法では、孫室が設置されている場合の避難開始時間に3分加算のルールはなく、煙高さ判定法と同様に3分加算することが最適であるかどうかもわかりません。そこで対策として、意図的に孫室を設置しないよう設計を進めます。孫室が設置できなくなると設計の幅が狭められるという意見もあるでしょうが、孫室への火災情報の伝達が遅れることは明白です。煙高さ判定法で対策がなされ、その対策に従って検証したとしても検証を成立させることはほぼ不可能です。安全性能確保のためには、実質、孫室設置は認められないと言えます。

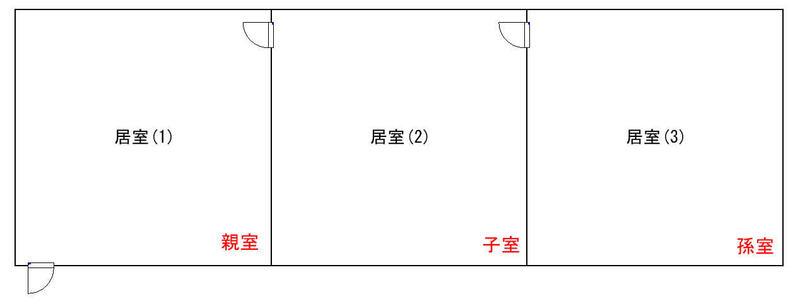

(2)非居室の火災室を通っての避難は認めない

居室内居室への火災情報伝達が可能なのは、出火している親室に在館者がいるからです。

この計画では、非居室である火災室で出火した場合、居室への火災情報の伝達はありません。居室の在室者は自ら火災を発見しなくてはならず必然的に避難は遅れます。ところが避難時間判定法では、非居室である火災室を通らなければ避難できない居室がある時、火災室で出火した場合の安全性能の確認を行う必要はありません。

建築基準法施行令第129条2項には以下のように示されています。

前項の「階避難安全性能」とは、当該階のいずれの火災室で火災が発生した場合においても、当該階に存する者(当該階を通らなければ避難することができない者を含む。次項第一号ニにおいて「階に存する者」という。)の全てが当該階から直通階段の一までの避難(避難階にあつては、地上までの避難)を終了するまでの間、当該階の各居室及び各居室から直通階段(避難階にあっては、地上。以下この条において同じ。)に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであることとする。

法文に従えば、上図の計画でも当該火災室で出火した場合の居室の安全性能の検証を行う必要があります。ところが、告示には検証方法が示されていないため、検査機関もノーチェックです。非常に危険な設計であることを十分認識し、非居室の火災室を通らなければ避難できない居室を設けないよう留意します。

(3)出火室に隣接する避難経路等で煙高さを確認する

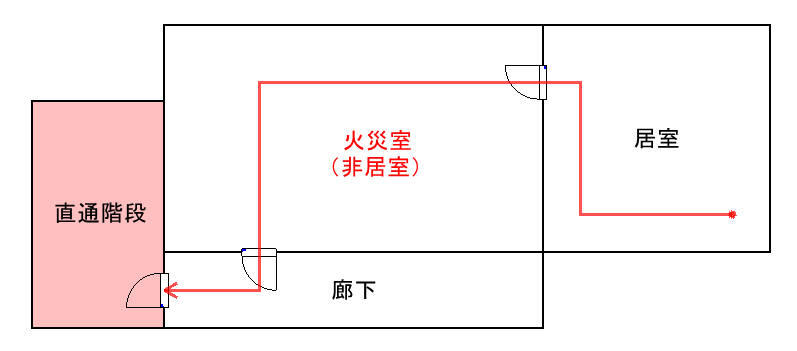

避難時間判定法では、告示に従って検証を行っても避難の最終出口となる階出口が設置された室で煙降下時間を算定するため階段付室が設置されている場合や避難経路が複数の室で構成されていると、避難途上で煙に曝される危険性があります。例えば下のような計画です。

この計画の場合、煙降下時間を算定室は前室になります。各火災室から前室への煙伝播を抑えるには廊下から前室に通じるD8を防火設備(2号)とすると、安全性能が確認できるようになります。しかし、各火災室から避難経路となる廊下への煙伝播を抑える対策はしていないので廊下での煙降下時間は非常に短く、前室に到達する前に廊下で煙に巻かれてしまいます。

こうした問題が生じないようにするには、火災室に通じる1つ目の開口部を出た室(煙高さ判定法でいう「火災室隣接室」)で階煙降下時間を算定して階避難完了時間より長いことを確認するようにします。計算詳細は「(14)階出口手前の前室設置がいかに危険か【ルートB1】」をご参照ください。

(4)階避難完了時間は20分以内とする

煙高さ判定法では、階避難完了時間は10分以内とすると制限が設けられています。理由は、煙伝播を抑える開口部として10分間防火設備の利用が可能で、10分間防火設備の性能が保たれる時間が10分だからです。

避難時間判定法では、10分間防火設備は煙伝播を抑える開口部としては利用できず、防火設備をもって煙伝播を抑える必要があります。防火設備の性能が保たれる時間は20分であり、扉を支える壁は、準耐火構造の壁又は不燃材料で覆われている必要があり、壁の性能が保たれる時間も20分です。従って、煙高さ判定法と同様に考えると階避難完了時間は20分以内とすべきであると思います。

さて、ほんの少し意識するだけで、安全性能の向上が図られることがご理解いただけたと思います。次回も引き続き、避難時間判定法の欠点を補い、煙高さ判定法と同等の安全性能を確保する方法について解説します。

本サイトの「避難安全検証法について」では、避難安全検証法の基本的な考え方や仕組みを解説しています。まずはこちらをご覧いただき、基礎的な知識を身につけてください。

株式会社九門は、避難安全検証法をより身近に、より実務で活用していただくことを目的として、SED(避難安全検証自動計算システム)を開発しました。避難安全検証法の基本を理解していれば、SEDの運用は決して難しくありません。

SEDでは、避難時間判定法(ルートB1)の検証で入力したデータを、検証方法を切り替えるだけで煙高さ判定法(ルートB2)にもそのまま利用できます。室や開口部をオブジェクトとして扱い、CAD感覚で直感的にデータを入力できる点もSEDの特長です。ぜひSEDを活用し、避難安全検証法を日常の設計業務に取り入れてください。30日間の無料トライアルをご用意しています。ぜひ一度お試しください。

建物に携わる皆様へ

永く愛される建物づくりを、

SEDシステムがサポートします

-

ご検討中の方

SEDシステムは全ての機能を30日間無料トライアルでご利用いただけます

チュートリアルが付いていますので、お気軽にお試しください -

ご契約中の方

SEDシステムのダウンロードや各種契約内容の変更

SEDシステムの操作に関するお問い合わせはこちらから

YouTube

YouTube