(37)避難時間判定法で煙高さ判定法と同等の安全性能を確保する(後編)

2024/12/01

- 避難時間判定法(ルートB1)

前回に引き続き、避難時間判定法を用いて煙高さ判定法と同等の安全性能を確保する方法について解説します。

(5)直通階段の踊場幅<階段有効幅員とならないようにする

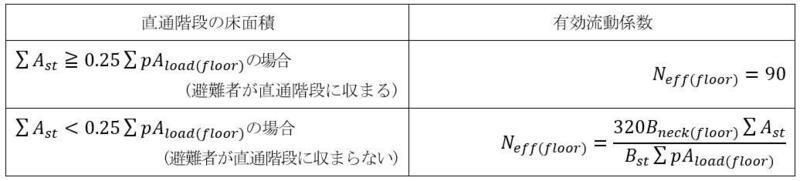

避難時間判定法での階段の流動係数は、全ての階段を合計し、当該階から直下の階までの階段内に当該階避難者の全員が収容可能か否かによって、以下のように計算します。

Neff(floor):

当該階から直通階段への各出口の有効流動係数(単位 人/分・m)

Ast:

当該階から直通階段への各出口の通ずる直通階段の当該階からその直下階(当該階が地階である場合にあっては、その直上階)までの階段室の床面積(単位 ㎡)

p:

第一号ロに規定する在館者密度(単位 人/㎡)

Aload(florr):

当該階から直通階段への各出口を通らなければ避難することができない建築物の各部分の床面積(単位 ㎡)

Bneck(floor):

当該出口の幅、当該出口の通ずる直通階段の幅又は当該直通階段から地上若しくは避難階への出口の幅のうち最小のもの(単位 ㎡)

Bst:

当該出口の幅(単位 m)

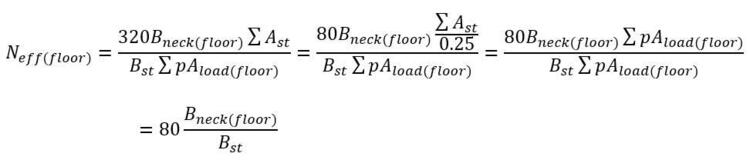

有効流動係数は、避難者が直通階段に収まる場合は最大の90人/分・mとし、収まらない場合は算出します。その計算式は、以下のように変形すると理解しやすくなります。

すなわち、避難者が直通階段に収まらない場合の有効流動係数は、当該出口から地上、もしくは、避難階への出口のネックと当該出口の幅で計算され、最大80人/分・mとなります。ここで注意すべきは、階段入口の幅、階段の幅、階段出口の幅は比較されネックが考慮されていますが、階段内の有効幅の変化によるネックは考慮されていないことです。

それに対し、煙高さ判定法では、階段内のネックも考慮されています。出口通過時間(出口滞留時間)の計算方法が異なるとはいえ、大きな改善点です。

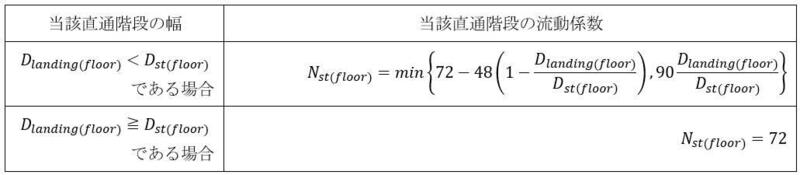

Nst(floor):

当該直通階段の種類、避難の方向及び当該直通階段の幅に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した当該直通階段の流動係数

Dst(floor):

当該直通階段の幅

Dlanding(floor):

当該直通階段の踊り場の幅

例えば、仕様設計で有効幅1,200mmの階段を設計する場合、踊場幅、階段幅の両方が1,200mmより小さくならないことだけを考慮します。ところが、寸法に余裕があると、踊場幅1,200mm、階段幅1,400mmのように設計して、基準法上の階段幅は1,200mmとするのが一般的です。これを上記の計算式に当てはめると有効流動係数は71.85人/分・m。低減量は僅かですが、階段途上のネックは階段内の流動に影響してしまいます。

ネックによる滞留の心配をなくすためには、踊り場の幅が階段幅以上となるように設計します。そうすれば、安全性能が確保できます。

(6)3階建て以上の建物では直通階段に付室を設置する

2階建ての建物では、階段を利用して避難するのは2階の在館者のみですが、3階建て以上の建物では、2階以上の在室者は他階の在館者と階段内で合流します。

避難時間判定法では、階段内の滞留を当該階から直下の階までの階段内で評価することによって、他階の在館者を考慮しない検証方法となっています。しかし、実際の避難では、必ずしも他階の避難者と階段内で合流しないことはありません。2001年米国ワールドトレードセンターテロ事件の避難例を見ても、階段内に避難者があふれ渋滞が起こることが現実的と考えられます。

煙高さ判定法ではこの点が考慮され、階段内で渋滞が発生しても一時的に避難できる付室を直通階段に設置する計画に誘導されます。付室の設置されていない計画では、建物の階数に応じて流動係数が極端に小さくなり(3階建てで1/2、4階建てで1/4)安全性能の確認はとても難しくなります。

N':建物階数

避難時間判定法では、階段内での他階避難者の影響による滞留は考慮されていません。安全性能を確保するためには、3階建て以上の建物では直通階段に付室を設置するのが望ましいでしょう。

(7)避難階において直通階段出口から階出口までは安全区画とする

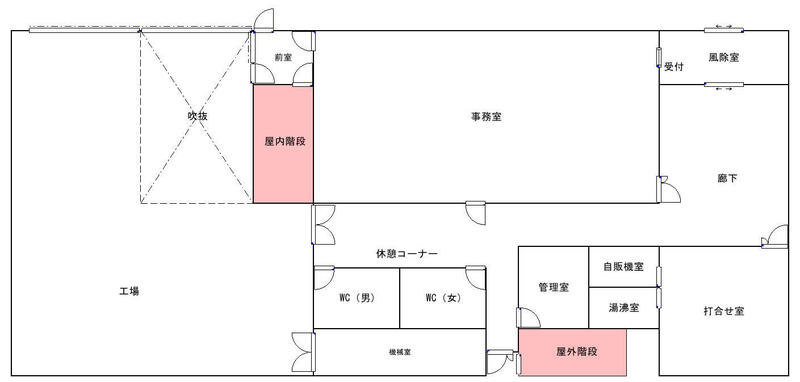

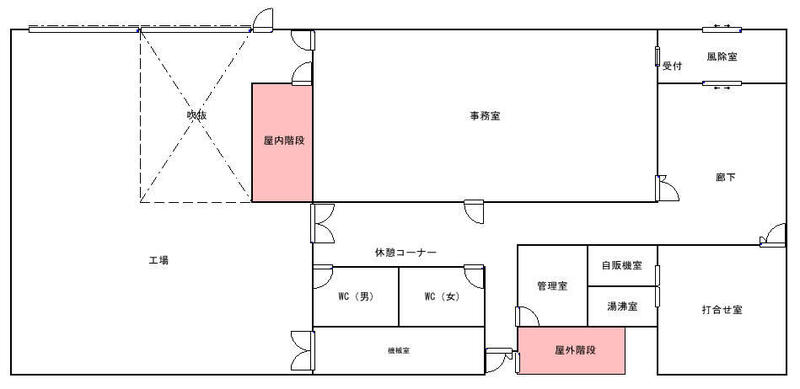

避難階の階段出口から火災室を通らないと避難できない、または、安全区画を通じて避難できない計画の場合、避難階の出火場所によっては上階からの避難ができなくなり ます。ところが、避難時間判定法では、安全性能が確認できる結果となることがあります。 図1

図1

図1で、工場で出火した場合、屋内階段の避難者は煙に曝されることになります。ところが、避難時間判定法では、屋外に直接避難可能な屋外階段が設置されていると、上階の避難者は必ずしも屋内階段を利用する必要がないものとして、工場で出火した場合の検討は不要です。しかし、実際の火災をイメージしてみてください。屋内階段を利用する避難者がいないなどとは考えられません。屋内階段を利用する避難者は、階段出口を開けると煙が充満していて避難できません。その時に階段を引き返して屋外階段に向かうといった冷静な行動ができるでしょうか。さらに工場が出火場所とは知らない避難者が上階からどんどん降りて来るのです。階段内がパニックとなることが予想されます。

こうした事態を避けるために、直通階段出口から地上への避難経路は安全区画とします。

図2

図2のように「前室」を設置し、屋内階段からの避難者は工場を通ることなく屋外に避難できるようにします。すると工場火災の影響を受けずに避難可能となります。この計画では同時に事務室からも工場火災の影響を受けずに避難可能となります。

(8)全館避難完了時間は、可能な限り20分を超えないようにする

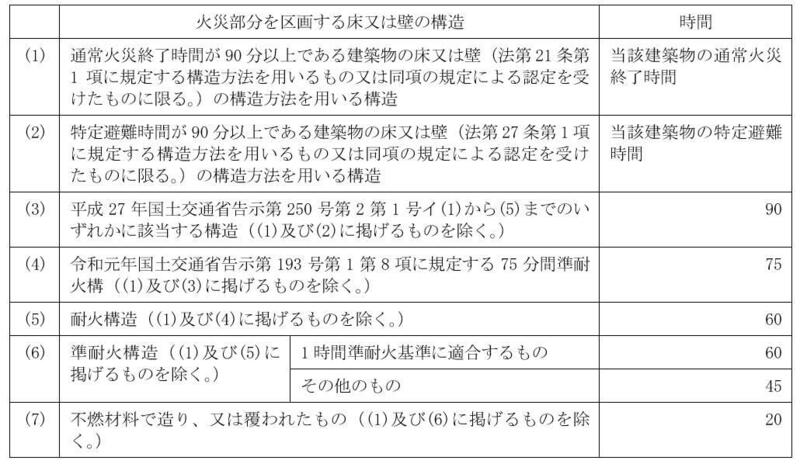

煙高さ判定法では、全館避難完了時間が火災部分を構成する間仕切壁の火災部分保有遮炎時間を超えないことが求められます。火災部分保有遮炎時間とは、火災により間仕切壁の健全性が保たれる時間で、下表のように定められています。

避難時間判定法では、内装不燃と防火設備による区画で検証を行います。従って、煙高さ判定法と同様に考えると『(7) 不燃材料で造り、又は覆われたもの((1)及び(6)に掲げるものを除く。)』が該当するため、全館避難完了時間は20分以内にする必要があります。

ただし、スプリンクラーが設置されている場合、煙高さ判定法では規定時間を2乗した時間とすることができます。同様に、避難時間判定法でも、スプリンクラーが設置されている場合の全館避難完了時間は、建物の耐火性能を超えない1時間が上限と考えられます。

2回にわたり、避難時間判定法の欠点を補い、煙高さ判定法と同等の安全性能を確保する方法について述べました。設計者がほんの少し意識するだけで、建物の安全性能は飛躍的に向上します。避難時間判定法を利用される際には、ぜひ活用していただきたいと思います。

本サイトの「避難安全検証法について」では、避難安全検証法の基本的な考え方や仕組みを解説しています。まずはこちらをご覧いただき、基礎的な知識を身につけてください。

株式会社九門は、避難安全検証法をより身近に、より実務で活用していただくことを目的として、SED(避難安全検証自動計算システム)を開発しました。避難安全検証法の基本を理解していれば、SEDの運用は決して難しくありません。

SEDでは、避難時間判定法(ルートB1)の検証で入力したデータを、検証方法を切り替えるだけで煙高さ判定法(ルートB2)にもそのまま利用できます。室や開口部をオブジェクトとして扱い、CAD感覚で直感的にデータを入力できる点もSEDの特長です。ぜひSEDを活用し、避難安全検証法を日常の設計業務に取り入れてください。30日間の無料トライアルをご用意しています。ぜひ一度お試しください。

建物に携わる皆様へ

永く愛される建物づくりを、

SEDシステムがサポートします

-

ご検討中の方

SEDシステムは全ての機能を30日間無料トライアルでご利用いただけます

チュートリアルが付いていますので、お気軽にお試しください -

ご契約中の方

SEDシステムのダウンロードや各種契約内容の変更

SEDシステムの操作に関するお問い合わせはこちらから

YouTube

YouTube