(39)建築基準法施行令から読み解く避難安全検証法(後編)

2025/01/01

- 避難安全検証法全般

前回に引き続き、建築基準法施行令から避難安全検証法の読み解きを進めます。特に今回は煙高さ判定法について解説します。基本的な考え方を理解し、避難安全検証法を利用する際に設計方針が決められるようになっていただきたいと思います。

階避難安全検証法(煙高さ判定法)

二 次に定めるところにより、火災発生時において当該建築物の階からの避難が安全に行われることを火災により生じた煙又はガスの高さに基づき検証する方法

煙高さ判定法(ルートB2)の基本的な検証方法が示されています。

イ 当該階の各居室ごとに、前号イの規定によって計算した時間が経過した時における当該居室において発生した火災により生じた煙又はガスの高さを、当該居室の用途、床面積及び天井の高さ、当該居室に設ける消火設備及び排煙設備の構造並びに当該居室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。

前号イの規定によって計算した時間=居室避難完了時における居室内の煙高さを算定します。

ロ 当該階の各居室についてイの規定によって計算した高さが、避難上支障のある高さとして国土交通大臣が定める高さを下回らないことを確かめること。

居室避難完了時の居室内の煙高さが、国土交通大臣が定める高さ(1.8m)を下回らないことを確認します。

ハ 当該階の各火災室ごとに、前号ニの規定によって計算した時間が経過した時における当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスの当該階の各居室(当該火災室を除く。)及び当該居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分における高さを、当該階の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける消火設備及び排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。

前号ニの規定によって計算した時間=階避難完了時に各居室(当該火災室を除く。)及び当該居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分における高さを算定します。算定する室は、避難時間判定法と同じです。

ニ 当該階の各火災室についてハの規定によって計算した高さが、避難上支障のある高さとして国土交通大臣が定める高さを下回らないことを確かめること。

階避難完了時の避難経路等での煙高さが、1.8mを下回らないことを確認します。国土交通大臣が定める方法とは、階避難安全検証法 令和3年5月28日 国土交通省告示475号を指しています。

防災計画の基本が守られることを前提とした避難時間判定法

施行令上は、避難時間判定法と煙高さ判定法の違いは、避難完了時間と煙高さが1.8mになる煙降下時間を比較するか、避難完了時の煙高さが1.8m以上であるかを確認するかの違いだけで、階煙降下時間、煙高さを確認する室は同じです。ところが告示で示される算定室は大きく異なります。

国土交通省告示510号(避難時間判定法)において、階煙降下時間算定は以下のように示されています。

当該火災室から直通階段への出口を有する室に通ずる各経路上にある各室について次の式によって計算した時間(以下「室煙降下時間」という。)の合計のうち最小のものとする。

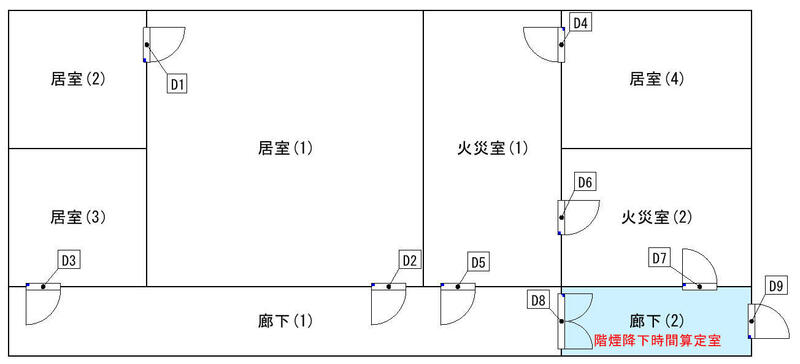

例えば、上図のような計画で、居室(4)での出火を想定すると、次の2通りの伝播経路が考えられ、それぞれの室煙降下時間の合計の小さい方が階煙降下時間として採用されます。

・居室(4)→火災室(1)→廊下(1)→廊下(2)

・居室(4)→火災室(1)→火災室(2)→廊下(2)

階避難完了時間と比較対象となる階煙降下時間は廊下(2)で算定しますが、この時、防災計画の基本知識のない素直な設計者の多くは、階煙降下時間が階避難完了時間より長くなるように、廊下(2)に通ずるD7・D8扉を防火設備とするでしょう。他の出火室からの煙伝播を遅らせるため防火設備とする開口部は、最終出口の手前が最も少なく、コスト的に最も有利になるからです。

ところがこの方法では、この階の在館者の多くが避難途上で煙に曝される危険性が生じます。上記の例で、居室(4)で出火した場合、居室(1)(2)(3)の在室者は、居室(4)からの煙伝播が抑えられていない廊下(1)で煙に曝されてしまいます。

施行令では、全ての避難経路で煙降下時間を算出するように定められているのに、告示510号では、大幅に簡略化され避難途上での安全性能は確認しないことになっています。それは、避難時間判定法が、防災計画の基本が守られることを前提として書かれているからです。

防災計画では、煙は発生地点から伝播を抑えられるようにするのが基本です。上記の例では、居室(4)からの煙伝播経路となるD4扉を防火設備とします。すると、その先の伝播経路への煙伝播量は少なくなります。防災計画を熟知した国土交通省の担当者にとっては、基本を知らない設計者の対応は非常識とも思えることでしょう。

避難時間判定法を利用する際には、防災計画の基本を押さえた設計を意識する必要があります。

防災計画の基本が守られるよう誘導する煙高さ判定法

避難時間判定法で指摘された数多くの問題点が改良されたのが煙高さ判定法です。

最大の改良点は、煙高さの確認を階出口ではなく火災室隣接室で行うようにされたことです。それによって、避難時間判定法の最も大きな問題点であった、告示の検証方法に従って階安全性能が確認できているにも関わらず煙に曝される危険性が解決されました。

また、以下の対策が施されました。詳細は、「(36)避難時間判定法で煙高さ判定法と同等の安全性能を確保する」を参照ください。

(1)孫室(居室内居室)設置を制限する

(2)非居室の火災室を通っての避難は認めない

(3)出火室に隣接する避難経路等で煙高さを確認する

(4)階避難完了時間は10分以内とする

(5)踊場幅<階段有効幅員の場合、階段内での滞留を考慮する

(6)直通階段付室が設置されていない3階建て以上の建物では、階段内での滞留を考慮する

(7)避難階において直通階段出口から階出口までは安全区画とする必要がある

(8)全館避難完了時間は、火災部分の火災部分保有遮炎時間、防火設備保有遮炎時間内とする

これらの対策によって、煙高さ判定法では防災計画の基本が守られるよう誘導され、より安全な建物の設計が可能になったと思います。しかし、とりあえず仕様設計で進めておいて、後から計算して避難時間判定法に変更することは難しくなりました。

建築基準法施行令と国土交通省告示

一般に「避難安全検証法」と呼ばれている設計方法は、告示に示された具体的な方法によるものだと思われがちですが、告示は、施行令に示された基準を確認する方法を一般的な建築計画に当てはめ、計算方法を具体的に示しているに過ぎません。施行令に示された性能が告示の方法では確認できないのであれば、どうすればそれが確認できるようになるかを考えます。告示に示された方法で計算できない場合は大臣認定(ルートC)によらなければならないと判断する検査機関もありますが、一概にそうとは限りません。

例えば、告示に明示されていない用途の室では在館者密度や積載可燃物の発熱量の判断ができないと思われることがありますが、在室者の数も室に持ち込まれる可燃物も設計段階で想定できます。それによって在館者密度や積載可燃物の発熱量を設定することは、一部の特殊な例を除いて可能だと考えます。具体的に示されていないからとすぐに放棄しないようにしたいものです。

一方で、国土交通省告示510号に示される計算方法は、基本的な建築防災計画を守って設計されている前提で定められています。そうでない設計では、施行令で定める「階安全性能」を満たしていなくても「階安全性能」が確認できる結果となる場合があるので注意が必要です。

施行令に示される安全性能を確保する方法

避難時間判定法(ルートB1)、煙高さ判定法(ルートB2)、どちらの方法を利用する場合も以下の2点に注意して設計を進めれば、比較的簡単に安全性能が確保できます。

①居室安全性能の確保

居室検証は、検証計算を行って確認する以外方法はありません。ぜひ、設計初期段階でSEDを利用し安全性能を確認しながら設計を進めてください。避難時間判定法(ルートB1)では、積載可燃物の発熱量が大きく面積の小さな室では、天井高さを極端に大きくしなければ安全性能が確認できない傾向があります。煙高さ判定法(ルートB2)では、室用途によらず面積が大きく避難完了時間が長い室では煙温度の上昇が大きく安全性能が確認できない傾向があります。これらの場合、避難完了時間を短くするために、在館者が分散避難できる複数の出口を設置する必要があります。

②階安全性能の確保

避難時間判定法(ルートB1)、煙高さ判定法(ルートB2)、いずれの場合でも、火災室の出口は防火設備とし、避難経路の天井は十分な高さを確保することに加え、排煙設備を可能な限り設置します。

本サイトの「避難安全検証法について」では、避難安全検証法の基本的な考え方や仕組みを解説しています。まずはこちらをご覧いただき、基礎的な知識を身につけてください。

株式会社九門は、避難安全検証法をより身近に、より実務で活用していただくことを目的として、SED(避難安全検証自動計算システム)を開発しました。避難安全検証法の基本を理解していれば、SEDの運用は決して難しくありません。

SEDでは、避難時間判定法(ルートB1)の検証で入力したデータを、検証方法を切り替えるだけで煙高さ判定法(ルートB2)にもそのまま利用できます。室や開口部をオブジェクトとして扱い、CAD感覚で直感的にデータを入力できる点もSEDの特長です。ぜひSEDを活用し、避難安全検証法を日常の設計業務に取り入れてください。30日間の無料トライアルをご用意しています。ぜひ一度お試しください。

建物に携わる皆様へ

永く愛される建物づくりを、

SEDシステムがサポートします

-

ご検討中の方

SEDシステムは全ての機能を30日間無料トライアルでご利用いただけます

チュートリアルが付いていますので、お気軽にお試しください -

ご契約中の方

SEDシステムのダウンロードや各種契約内容の変更

SEDシステムの操作に関するお問い合わせはこちらから

YouTube

YouTube