(58)SED活用法(16) 性能設計(避難安全検証法)は何故主流とならないのか

2025/10/15

- 避難安全検証法全般

弊社は25年にわたり性能設計(避難安全検証法)に携わってきました。それは、避難安全検証法こそが、仕様設計における防災上の問題点を是正できる優れた設計手法と考えているからです。例えば、避難安全検証法の活用例としてよく挙げられる「排煙設備の免除」についても、単にコスト削減を目的とするのではなく、建物そのものの安全性能を高めることを重視します。防災計画上バランスの取れた建物の実現のために、避難安全検証法はもっと日常的に活用されてよいと考えています。

ところが依然として、避難安全検証法はコスト削減のための設計手法の一つという程度にしか認識されていないようです。性能設計(避難安全検証法)はなぜ主流とならないのか。今回はこれをテーマに私の意見を述べてみたいと思います。

避難安全検証法は難しいものではない

多くの設計者は、「避難安全検証法は検証計算が複雑で、独特の法解釈を理解していないと確認申請で指摘され、対応に追われることになる。そのため、専門業者でないと活用できない」と考えているようです。しかし、要点さえ押さえれば、それほど難しいものではありません。このコラムでも何度も述べていますが、防災計画の基本理念を理解し、適正に従っていれば、自ずと階避難安全性能を確認できる計画ができあがります。

防災計画の要点は以下の5項目にまとめられます。

1.二方向避難の確保

火災は建物のあらゆる場所で起こる可能性があるので、全ての在室者が任意に選べる二方向以上の避難経路を確保する必要があります。

・廊下における二方向避難

・居室内の二方向避難

2.安全区画

安全区画は、避難者を煙やガスから守るとともに、階段への煙の伝播を防ぐために設ける空間です。

・安全区画の要件

安全区画は、不燃材料以上の防火性能がある間仕切壁で区画し、開口部は、常時閉鎖式又は随時閉鎖式の不燃扉を設置します。また、排煙設備を設置し、火災室より漏れ出た煙を屋外に排出できるようにします。

・階段前室、水平避難方式

避難階段が居室に直接面している場合、階段の前室を設けることで、階段への煙の流入を抑え、避難者が一時的に待機できるスペースを確保します。

また、建物の平面を複数のゾーンに防火区画し、出火ゾーンから非出火ゾーンに避難する「水平避難方式」を採用することで、滞留エリアを確保し、スムーズな避難を可能にします。非出火ゾーンを出火ゾーンの安全区画として機能させることが重要です。

3.避難施設の防火防煙

避難施設は避難が完了するまでの間、煙やガスから守られる必要があります。

・安全区画に繋がる扉

・避難階段に通じる扉

・煙の上階への伝播経路となる吹抜、ELVシャフト等の竪穴の開口部

これらは、遮煙性能のある区画と排煙設備の設置を考慮しなければなりません。特にドラフト圧の高くなる高層建築物の竪穴は確実な区画が必要です。

4.人間の心理、整理に配慮した計画

5.障害者に配慮した計画

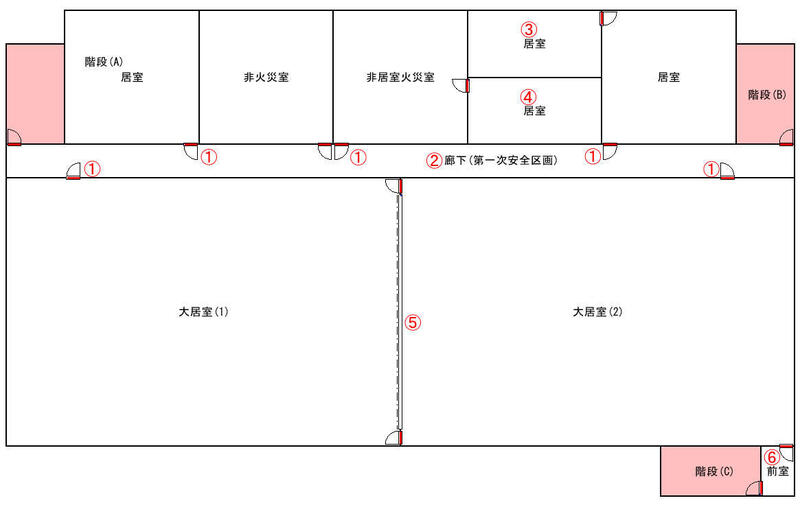

具体的に図面で解説します。 ①火災室から避難経路に通じる扉は防火設備とします。

①火災室から避難経路に通じる扉は防火設備とします。

②避難経路となる廊下は内装を不燃とし、無排煙での検証が成立する場合でも、可能なら排煙設備を設けることを推奨します。その際、必ずしも排煙規定に完全に適合する必要はありません。また、避難経路は必ず他の避難経路または階出口に通じるように計画します。

③居室内に設ける居室は「子室」までとします。

④非居室の火災室を経由し避難する計画は避けるようにします。(例に示されている計画は不適切です)

⑤在室者の多く面積の大きい居室については区画を設け、火災エリアを封鎖することで、一時的に区画外の空間へ避難できるようにします。(水平区画の確保)

⑥火災室に直通階段を直接設けるのではなく、前室を設置することで、階段への煙の流入を遅らせる措置を講じます。

要点を踏まえて建築計画を進めることで、階避避難安全性能の確認が可能となります。続いて、各居室における避難安全性能の確認を行います。安全性能が確認できない居室については、以下の対策を検討します。

・内装の不燃化

・天井高さの調整

・排煙設備の設置

・室出口の設置位置及び数の見直し

避難安全検証法が活用されないのはなぜか

基本さえ抑えればそれほど難しくない避難安全検証法ですが、多くの設計者が普段から活用しようとしないのはなぜでしょう。以下の理由が考えられます。

・避難安全検証法は排煙設備を不要にするなどのコストダウンの手段にすぎないと考えられている

・設計手間や申請コストがかかるため、コストメリットがなければ建主の理解を得にくい

・ただでさえ業務が忙しい中、検証法を学ぶのが負担になる

・仕様設計であれば、これまでの経験や感覚に基づいた設計が可能

ちょっとした店舗等の設計でコスト削減目的に避難安全検証法を使いたくとも、普段から使い慣れない設計者にとっては、その一物件の設計のためにゼロから学び、煩雑な計算を進めないといけないのです。これは精神的にも時間的にも大きな負担にしかならないでしょう。

外注に頼ることのリスク

そこで頼ってしまうのが、避難安全検証計算代行業者です。代行業者は、図面を提供すれば必要な検証を行い、検証を成立させるための設計変更箇所を提示してくれます。設計者は、建主が納得すると思われる部分は採用し、難色を示しそうな内容については代替案を求めます。そんなやり取りを繰り返せば設計がまとまり、特に頭を悩ませることなく確認申請を通すことができます。言い換えれば、設計者自身が検証内容を理解せずとも、確認申請が通ってしまうのです。これは建築士として本当に適切な行為でしょうか。

これまでも何度も述べてきたように、避難安全検証法は扱いを誤れば、極めて危険な設計であっても確認申請が通ってしまうことがあります。数字合わせだけで法をクリアするような代行業者の指示を鵜呑みにしてそのまま設計に反映させてしまう行為は、建築士として無責任きわまりないことだと思います。

避難安全検証法の位置付けの低さも問題

外注業者への丸投げが横行する原因の一つとして、確認申請さえ通ってしまえば、その後の改装時には検証計算の内容が全く問われないことも挙げられるでしょう。竣工後の建物の建築基準法第12条の定期報告制度に、避難安全検証法に関わるチェック項目はありません。また、避難安全検証法の基礎知識すらない多くの設計者や建主にとっては、改装の際の避難安全検証法への影響などはあまり重要なことではないでしょう。

本来、竣工後の建物運営は、建物の設計者が建主と協力しながら進めていくべきものです。しかし現実には、施工会社によって建物のメンテナンスが行われていることがほとんどです。施工会社は建主の要求を実現することを最優先で対応する傾向が強く、建築基準法に関わる確認を行わないことも少なくありません。

この背景には、避難安全検証法が確認申請上の単なる手続きのひとつとしてしか扱われていないという、建築基準法での位置付けの低さがあると考えています。

性能設計(避難安全検証法)を主流とするためにはどうすべきか

避難安全検証法を、施行当時の目標通り主流の設計手法として普及させるには、設計者自身が利用したいと思える環境を整えなくてはいけません。それが難しいのであれば、国策として強制的に推進することも一つの方法だと、私は考えます。例えば以下のような施策です。

・一定規模以上の建物や、不特定多数が利用する建物について、避難安全検証法による設計を義務化する。(もともと防災評定に代わる位置づけであることを踏まえ、制度として強化する。)

・避難安全検証法を利用した建物で変更が生じた場合、建築基準法第12条の定期報告制度において報告を義務化する。

・仕様設計(ルートA)を採用する場合でも、避難安全検証法に基づく安全性能の確認を行い、問題がある場合はその内容を掲示することを義務化する。

・避難安全検証法を用いた設計を行った建物に対し、固定資産税の軽減措置を適用する。

・避難安全検証法に基づく確認審査の手数料を無料にする。

これらが実施されれば、設計者が避難安全検証法を積極的に活用する動機となり、より安全な建築設計の普及につながるのではないでしょうか。

避難安全検証法を利用して設計したいが、じっくり進める時間がない、知識・経験不足で進め方がわからない、計画内容が特殊でどのように検証すればいいのかわからない等でお悩みの方は、「物件別避難安全検証法設計サポート」を活用ください。弊社は単なる避難安全検証計算代行サービスではなく、設計者の疑問にひとつひとつ丁寧に説明し、ご納得いただきながら、共に設計を進めます。

本サイトの「避難安全検証法について」では、避難安全検証法の基本的な考え方や仕組みを解説しています。まずはこちらをご覧いただき、基礎的な知識を身につけてください。

株式会社九門は、避難安全検証法をより身近に、より実務で活用していただくことを目的として、SED(避難安全検証自動計算システム)を開発しました。避難安全検証法の基本を理解していれば、SEDの運用は決して難しくありません。

SEDでは、避難時間判定法(ルートB1)の検証で入力したデータを、検証方法を切り替えるだけで煙高さ判定法(ルートB2)にもそのまま利用できます。室や開口部をオブジェクトとして扱い、CAD感覚で直感的にデータを入力できる点もSEDの特長です。ぜひSEDを活用し、避難安全検証法を日常の設計業務に取り入れてください。30日間の無料トライアルをご用意しています。ぜひ一度お試しください。

建物に携わる皆様へ

永く愛される建物づくりを、

SEDシステムがサポートします

-

ご検討中の方

SEDシステムは全ての機能を30日間無料トライアルでご利用いただけます

チュートリアルが付いていますので、お気軽にお試しください -

ご契約中の方

SEDシステムのダウンロードや各種契約内容の変更

SEDシステムの操作に関するお問い合わせはこちらから

YouTube

YouTube