(59)SED活用法(17) SEDの使い易さには理由がある

2025/11/01

- SED設定・操作・全般

そもそもSEDは、社内ツールとして開発したものでした。当初の目標は、検証に必要な情報整理の省力化、告示に基づく検証計算の高速自動化、そして、入力情報および検証結果の整理・出力でした。それらを達成し自動計算ツールとして完成後も、避難安全検証法における様々な解釈に対応できるよう日々改良を重ねています。

一般公開・販売を始めてからは、ユーザーのみなさまからの声に応えグレードアップに努めています。おかげさまで、みなさまからは「使い易い」とご好評いただき、SEDは誰もが利用可能な実用的、かつ、低価格の自動計算ソフトであると自負しています。

今回は、SEDがなぜ使い易いのか、その成り立ちから解説します。

使い慣れた2D図面で入力

避難安全検証法に必要な情報は「室」や「開口部」の計画図から抽出される幾何学的情報と、それぞれに対応する法規上の設計要素で構成されます。

■幾何学的情報

検証に必要な幾何学的情報は以下の数値です。

・室:間仕切壁の形状・天井形状

・開口部:設置位置(室との接続関係)・WH寸法

必要な情報の入力には以下の図面を参照します。

・仕上表

・平面図(区画ライン)

・求積図

・建具表

・天井伏図(1室内で天井高さが部分的変わる場合)

■設計要素

設計要素は、告示により定められた検証に用いる数値を指します。

室:室用途に応じて定められた以下の事項

・在室者密度

・歩行速度

・積載可燃物の発熱量

・内装の種類(不燃・準不燃・難燃・その他)

在室者密度は幾何学的に求めた室面積と掛け合わせて、在館者数を算定します。

開口部:防火性能に応じて定められた数値

・その他

・防火設備(一号・二号)

・煙伝播計算で用いる限界煙層高さ

これらの要素と幾何学的に求めた開口面積と掛け合わせて、煙伝播量を算定します。

また、開口部の形状によって有効開口幅を決定します。

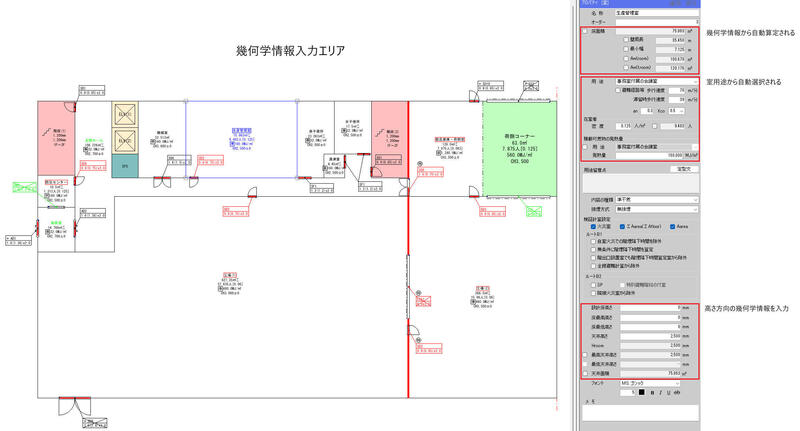

SEDでは、設計図面をスケール保持した状態で下絵として取込み「室」「開口部」を設計図面に従って入力します。その上で、設計要素を属性パネル(プロパティ)に入力することで、幾何学的情報と設計要素をもとに、検証計算に必要なすべての数値が自動的に算出されます。自動算出結果に入力ミスや誤差があれば、手動での修正・調整が可能です。設計図面の情報をひとつずつ入力するため、一見非合理に思われますが、単純作業の繰り返しなので、慣れれば短時間で済ませられます。設計変更があった場合は変更箇所のみを修正すればよく、また、申請書作成に必要な情報も同時に整理されるので、とても便利です。

ところで、SEDで使用するのは従来の2D図面です。「3D-CADからBIMへの移行」が叫ばれる中、BIM図面を使わないのには理由があります。

BIM図面(3Dオブジェクト+属性情報入力)は、設計から見積、施工まで一貫して管理することを前提とした大型の新築物件において、作業工程の効率化を含め、大きなメリットがあるとされています。しかしながら、その導入はまだ試行段階にとどまっています。

仮にBIMデータを作成したとしても、避難安全検証法では、扱われる「室」や「開口部」といった要素を構成するデータの設定や、法規上必要となる設計要素の定義が求められるため、単純な入力作業では済みません。さらに、現時点ではデータ形式が明確には定まっておらず、今後の仕様変更の可能性も否定できません。

設計・見積・施工がそれぞれ別の組織によって行われる案件や、小・中規模の建設、改修工事などでは、BIM利用による手間ばかり増えるでしょうし、他社が開発したBIMソフトを導入する際にはコストも無視できません。多くの設計事務所や施工会社にとって、BIMは現実的な選択肢とはならず、現在でも2D図面が主流です。

このような背景を踏まえ、SEDではBIMを利用したシステムではなく、独自に開発した「2Dオブジェクト+属性情報入力」を採用しました。将来的に、確認申請においてBIMデータによる審査が開始される見通しが立てば、2D部分を3Dに置き換えることで、現在の検証ロジックをそのまま活用することが可能です。

なお、出力には、実績がありデータ構造も安定しているMicrosoft Excelを使用しています。

防災計画に関わる部分では自動化をあえて避け、柔軟な対応を可能に

検証に必要なデータが揃えば、告示に従って計算を行うのですが、ここでしばしば問題が生じます。告示510号に示される検証方法は、避難方向を明確にした防災計画に基づく設計を促す一方で、設計者が意図する避難方向を無視し階出口に通じる全ての開口部に向かって一様に避難することを前提としています。そのため、実際の計画内容と矛盾が生じやすく、避難に関する考え方について様々な解釈が生み出され、単純なルールでは検証できなくなるのです。

この問題に対し、SEDは、基本的な検証を自動化しつつ、要所でユーザーが個別に調整できる柔軟性を残しました。防災計画のルールに従った設計に基づいて検証を行うのが理想ではありますが、現実はそのような厳密な検証では多くの設計が安全性能を満たさず、ツールとしての実用性が損なわれてしまうためです。

SEDでは、「階出口に通じる全ての開口部に向かって一様に避難する」ことをデフォルトとし、階出口が設けられた室については、火災室・非火災室に関わらず階煙降下時間を計算します。ユーザーは、結果を確認し、必要があれば避難方向の手動設定や階煙降下時間の算定対象となる室の調整が可能です。検証計算自体は瞬時に実行され、操作上のストレスを感じることはありません。

完全自動化ツールが当たり前になりつつ中では、このSEDの柔軟性が「未熟」「不完全」と感じられるかもしれません。しかし、現時点の技術では完全自動化は不可能です。建築計画が日々刻々と変化し検証業務には無数のパターンが存在する現状で、検査機関の担当者を適切な検証で納得させるには、膨大な判断と整理、評価が必要とされるからです。将来、AI技術の進化によってそれが可能になるとすれば、AIだけで全てが完結し、設計者そのものも不要になることでしょう。

申請書作成作業を簡単に

SEDを利用して検証計算を行うと、申請に必要な計算書や検証内容を説明する図面の作成が、ボタンをクリックするだけで瞬時に完了します。

検証計算過程を示す計算書の書式は、これまでの申請手続きの経験から様々な意見を取り入れ、審査者が読みやすいよう工夫を重ねてきたものです。おかげさまで現在では計算書に関して審査機関から指摘を受けることはほとんどありません。

検証図面についても改良し、SEDの画面上で文字のレイアウト調整を行えば計算書と一体化して自動出力できるようにしました。以前のDXFファイル形式(出力したものを手作業で調整する必要がありました)と比較し、作業効率が大幅にアップしました。

これらに加えてPartnerバージョンでは、データ入力の際に検証方針の説明文を入力しておくと、その検証方針をまとめた書類も自動出力されます。

このようにSEDは申請書作成にかかる作業負担を大幅に軽減します。とにかく、設計者は、少しでも雑務から解放され、本来の設計・検証業務に注力してもらいたいのです。

検証に関する全ての情報を一元管理

SEDでは、検証データの入力、検証計算から計算書の作成まで、すべての作業を一元的に管理できます。それによって、担当者が不在でも、代わりの者が即座に内容を把握し、継続的に作業できる体制を整えることが可能です。

昨今、BIMを活用し、組織をまたいだ情報共有の重要性が提唱されているようです。しかし、明確なフォーマットの統一もなく、各社ともノウハウ流出を恐れ内部の運用ルールすら模索しているような現状で、実用性があるとはとても考えられません。

まずは、防災設計に関する情報共有を組織内で確実に実現してみませんか。SEDなら、超ローコストで、かつ確実な情報管理・共有の実現が可能です。

本サイトの「避難安全検証法について」では、避難安全検証法の基本的な考え方や仕組みを解説しています。まずはこちらをご覧いただき、基礎的な知識を身につけてください。

株式会社九門は、避難安全検証法をより身近に、より実務で活用していただくことを目的として、SED(避難安全検証自動計算システム)を開発しました。避難安全検証法の基本を理解していれば、SEDの運用は決して難しくありません。

SEDでは、避難時間判定法(ルートB1)の検証で入力したデータを、検証方法を切り替えるだけで煙高さ判定法(ルートB2)にもそのまま利用できます。室や開口部をオブジェクトとして扱い、CAD感覚で直感的にデータを入力できる点もSEDの特長です。ぜひSEDを活用し、避難安全検証法を日常の設計業務に取り入れてください。30日間の無料トライアルをご用意しています。ぜひ一度お試しください。

建物に携わる皆様へ

永く愛される建物づくりを、

SEDシステムがサポートします

-

ご検討中の方

SEDシステムは全ての機能を30日間無料トライアルでご利用いただけます

チュートリアルが付いていますので、お気軽にお試しください -

ご契約中の方

SEDシステムのダウンロードや各種契約内容の変更

SEDシステムの操作に関するお問い合わせはこちらから

YouTube

YouTube